작가

작가소개

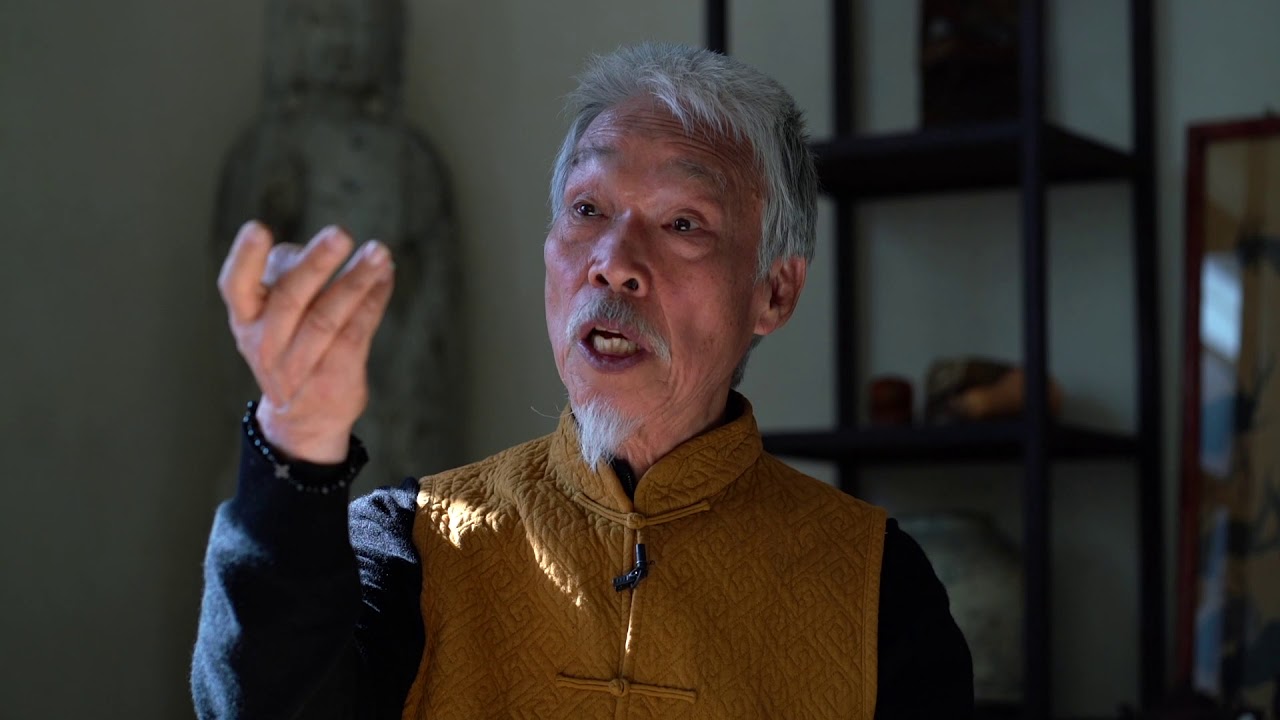

소산(小山) 박대성(朴大成, 1945- )은 수묵화를 기본 매개로 산수와 서예, 문방, 인물, 영모, 화조 등 다양한 분야에서 박대성 특유의 필법과 감각으로 독특한 조형세계를 보여준다. 현재 경북 경주와 청도에서 거주하며 작업하고, 자연과 경주의 여러 면모를 소재로 삼아 왕성한 창작활동을 하고 있다. 경주 솔거미술관 내부에 박대성관이 상설 운영되고 있다.

작가약력

1945 경북 청도 출생

1969 국전 <모추>로 입선

1970 첫 개인전 《소산 박대성 동양화전》, 대구 공화화랑

1975 타이베이 공작화랑, 후쿠오카 선화랑에서 개인전

1978 제 1회 중앙미술대전 동양화부문 장려상 <추학>

1979 제 2회 중앙미술대전 동양화부문 대상 <상림>

1982 작업실을 팔당으로 옮기다

1983 가나화랑 첫 전속작가

1986 도쿄 후지오 화랑에서 개인전

1987 독일 쾰른 파리나 갤러리에서 개인전

1988 호암갤러리에서 《박대성 작품전》

1988, 1989 중국 문화기행

1991 63빌딩 로비 벽화작업

1993 동아갤러리에서 《실크로드 미술 기행전》

1994 뉴욕 소호 거주, ‘The Art Students League’에서 수학

1995 실크로드 미술 기행

1996 가나아트에서 《소산 박대성》 개인전

비평글

비평글 바로보기

‘우리의 정신’을 그리는 작가 박대성

이 은 호 (홍익대 교수)

Ⅰ. 지필묵(紙筆墨)과의 운명적 만남(1969년-1978년)

박대성은 한국화 작가이다. 작금의 현대미술이 다양성을 추구하면서도 토착적 지역성을 주목하는 현상이 심화되는 가운데 박대성의 회화는 국제적으로도 한국적 특수성을 쉽게 인지할만한 독창적 성격을 지니고 있다 하겠다. 대부분의 작가들이 추구하는 바가 있다면, 자신만의 일가(一家)를 이루고자 하는 바람일 것이다. 그런 면에서 본다면 박대성 작가는 그 경지를 이루었다는 생각을 하게 된다.

작가는 50년 이상을 지필묵(紙筆墨)과 함께 했다. 속도와 융합의 시대에 흔들림 없는 의지로 자신의 길을 추구하고, 생각을 실천으로 옮긴다는 것은 보통사람으로는 쉽지 않다. 삶의 가치기준까지도 모호해져가는 혼돈의 시대에 박대성 작가의 삶과 작품은 예술가의 길을 가고자 하는 후학들에게 길잡이가 될 만하다.

한 작가의 작품을 해독하는데 중요한 요소는 그가 처한 시대적, 개인적 환경일 것이다. 그것은 타고난 기질적 요인과 더불어 작품의 내용과 기법 등에 중대한 영향력을 끼친다. 박대성 작가는 독학으로 자기 세계를 구축했다. 이러한 점으로 미루어 보아 그의 지나온 삶과 예술세계가 통념에서 벗어난 길이었음이 짐작된다.

박대성은 1945년 경상북도 청도에서 7남매의 막내로 태어났다. 한의원을 하신 부친은 지역유지였고, 맏형님은 일본유학까지 다녀온 엘리트였다. 대성(大成)이란 이름은 부모님 대신에 호적을 올리러 간 맏형이 돌림자를 쓰지 않고 지어준 이름이라 한다. 작가는 1947년에 어머니를 병환으로 여의었다. 1948년경 지역 공산당원들에 의해 부친은 사망하고 어린 박대성은 왼팔을 잃는다. 부모를 잃은 어린 박대성은 형제들의 보살핌 속에 자랐다. 집안에 항시 있던 지필묵(紙筆墨)은 5세 무렵부터 그의 벗이 되었고, 방에 둘러쳐진 병풍(屛風)을 따라 그리며 혼자 있는 시간을 보냈다. 한쪽 팔이 없다고 놀리는 친구들 때문에 학교생활에 흥미가 없던 작가는 중학교를 졸업하고 5년간 서정묵 선생에게 동양화를 사사(師事)받았다.

대구에서 생활하며 작품 활동을 시작한 그는 20대 초반 나이에 집안어른의 소개로 당시 서울대학교 미술대학장인 조각가 김종영을 만났다. 그를 통해 박노수 화백과 이영찬 화백을 알게 되었고 이후 두 사람과 지속적인 유대관계를 맺으며 작가정신과 한국적인 미의식에 관한 조언과 영향을 받았다.

박대성 작가는 1969년부터 1978년까지 국전(國展)에서 총 8회 입선을 하였고, 작품의 경향은 전통산수화풍의 범주에 속하는 것이었다. 이미 몇 번의 개인전과 국전 입선 경력으로 지역에서는 주목받고 있었던 작가는 지인을 통해 대만에 가게 되었다. 1974~1975년까지 대만(Taipei)에 체류하며 사계절 습하고 따뜻한 이국적 정취를 옮긴 작품으로 대만 공작화랑(孔雀畫廊)에서 초대개인전도 열었다. 또한 대만국립고궁박물원(臺灣國立古宮博物院)에서 송, 원, 명(宋, 元, 明) 시대의 작품을 하루 2점씩 참관(參觀)할 기회를 얻었다. 몇 천호에 달하는 대작과 섬세하고 정교한 소품까지 중국 대가들의 작품을 실견(實見)하며 받은 충격과 감동을 작가는 기억했다.

대만 고궁박물원에서 대가들의 작품을 보니 그것은 그림 이상의 것이었다. 두루마리 그림부터 수백, 수천 호짜리 작품들을 마주하는 순간 너무 충격이 커서 며칠 동안 눈물이 났다. 나는 한국에서 상당한 위치에 있다고 생각했는데 그 옛 그림들과 비교해보니 내 것은 그림도 아니고…형식에도 못 미치고 그렇게도 초라해 보였다. 그렇게 2~3일을 울다가 혼미한 상태에서 정신이 번쩍 들었다. 새로 시작 해야겠다고 결심했다.

1975년에 대만에서 귀국 후 서울로 거처를 옮기며 작가는 더욱 활동의 폭을 넓혀 나갔다. 1979년에는 삶의 동반자이자 예술적 동지인 정미연 작가와 결혼한다. 이후 작가는 전국의 산천을 찾아다니며 실경 사생에 매진하였다. 대부분의 작품은 현장에서 직접 그리거나 대작의 경우 실경스케치 한 이미지를 확대하여 옮기는 방식으로 이루어졌다.

Ⅱ. 전통산수에서 실경산수로(1979년~1988년)

작가가 중앙화단에서 주목을 받게 된 계기는 <추학>이라는 작품으로 1978년 제1회 중앙미술대전에서 대상없는 장려상을 수상하면서이다. <추학>은 과감한 부벽준을 사용한 바위표현과 폭포를 화면의 중앙에 배치한 대범한 구도가 특징이며 박대성의 호방한 기질을 엿볼 수 있는 작품이다. 다음해인 1979년 제2회 중앙미술대전에서는 <상림>으로 대상을 수상하면서 박대성 스타일의 실경산수화를 선보였다. 박대성 회화의 분수령이라 할 수 있는 <상림>은 이전의 박대성 작가 작품과는 결을 달리하는 특징적 요소를 지닌다.

첫째는 타인의 시선이나 평가를 의식하지 않은 ‘자신만의 시각으로 바라본 풍경’이라는 점이다. 작가의 말에 따르면,

중앙미술대전에서 <추학>으로 장려상을 받은 후 마음에 여유가 생기면서 상(賞)에 집착하지 않고 나의 그림을 그려야겠다는 결심을 했다. 그러면서 고향의 늦가을 적막한 정취를 담고, 새벽안개에 아스라이 사라져가는 풍경을 통해 흐릿해지는 유년의 기억을 회상해 내려했다.

고 한다. 이러한 작가의 의도는 심사위원들에게도 공감을 일으켰을 것으로 본다.

두 번째는 ‘작가만의 개성적 묵법과 필법, 색채’이다. 1978년 <추학>까지만 하더라도 자연을 바라보는 시선과 구도, 필묵법(筆墨法) 등이 전통 산수화의 범주 내에 있었다고 할 수 있다. 비로소 <상림>에서 자연을 바라보는 작가의 주체적 시선과 삶에서 형성된 감성이 필묵과 색채를 통해 박대성다운 향토색 짙은 실경으로 구현된 것이다. 마른 붓에 먹물을 묻혀 파필(破筆)한 후 찍는 적묵법(積墨法)과 끊어질 듯 이어지는 선을 사용한 특유의 필선(筆線), 부드러운 설채법(設彩法)을 통한 실경산수화는 1979년부터 1987년까지 이어진 박대성 회화 양식의 특징이라 할 수 있을 것이다.

필자가 박대성 작가의 실물 작품을 처음 본 것은 1988년 호암갤러리에서 열린 대규모의 <박대성작품전>을 통해서였다. 필자의 부친과 박대성 작가는 1970년대 중반부터 벗으로 지내왔었고, 필자는 부친을 통해 작가에 대해 익히 듣고 자랐다. 이후 작가의 중앙미술대전 수상 소식을 들었고 필자가 대학 동양화과에 입학한 후로 부친을 따라 간간히 작가와 부인 정미연작가를 만날 기회가 있었다. 1988년 당시 대학원생이었던 필자는 전시 오픈 당일에 650여평의 공간을 가득 채운 엄청난 크기의 대작들을 보고 신선한 충격을 받았던 기억이 생생하다.

호암갤러리에서 개최된 <박대성작품전>은 여러 가지 면에서 화단에 커다란 이슈가 되었다. 작품전의 규모, 작품의 크기와 화풍, 한국을 대표하는 대기업이 40대 작가를 후원한다는 것 등이었다.

당시 시대적 상황은 1988년 올림픽을 앞두고 있는 시점이어서 정치, 경제, 문화 다방면에 걸쳐 해외교류가 활발했고, 미술계에서는 해외미술관련 소식과 정보가 다양한 매체를 통해 유입 확대되었다. ‘한국적인 것이 세계적인 것’이라는 구호가 미술계에도 쟁점화되는 때였다. 미술계는 동시대 서구미술과 마주하고 혼란과 변화의 물살을 타며 다양화된 양상으로 전개되었다. 1980년대는 동양화단은 ‘한국화’라는 화두가 떠오른 시기이기도 하다. ‘전통회화 정신에 근간을 두고 현대적 미의식에 부합하는 현대 한국화 창출’이라는 담론이 동양화단 전반을 압박하고 있었다. 또한 미술계에서는 ‘동양화’라는 용어가 조선미술전람회(朝鮮美術展覽會) 개최 당시 일본인들에 의해 명명되었던 것에 대한 문제를 지속적으로 제기해 1983년 개정된 미술교과서에서 ‘한국화’라는 명칭을 사용하게 되었다.

일본에 의해 단절된 ‘우리그림’에 대한 갈망은 수묵을 위주로 한 도시풍경과 추상표현, 향토색 짙은 산하를 소재로 한 실경산수, 채색화와 민화의 복권, 80년대 후반부터 젊은 작가들에게 적극적으로 수용된 아크릴물감을 사용한 혼성화풍의 채묵화(彩墨畵) 등으로 어느 때보다 다양성이 표출되던 때였다. 그 시기에 열린 박대성작가의 작품전은 동시대 미술인들의 고민을 작품으로 보여준 예라 생각되며, 고답적이고 전통적인 형식논리와 시대성 사이에서 갈등하던 동양화단의 젊은 작가들에게도 신선한 자극과 길잡이가 되었다고 본다.

호암갤러리 작품전에 출품된 작품들은 1979~1986년까지 제작되었던 작품과는 확연한 차별성을 보여 주었다. 일부 소품에서는 기존의 기법적 특징이 남아 있으나 제주의 한라산과 을숙도, 당시 자택 근처인 양평의 정경을 소재로 한 작품들은 이전과 양상을 달리한다. 이 작품전에서 또 하나의 박대성 회화 양식을 선보였는데 그 특징을 보면

첫째, ‘시선과 소재의 범위가 확대’이다. 작가의 이전 작품들은 주변의 풍경이나 주요 명산(名山)의 일부분을 소재로 선택하였다면 제주도의 정경을 담은 <일출봉>, 갈대숲이 장관인 <을숙도>, 양평 주변을 그린 <盛夏>, <남한강> 등에서는 전국의 산야를 대상으로 하였으며 한 화면에 근경(近景)과 중경(中景), 원경(遠景)이 웅장하게 펼쳐져 시야가 넓어졌다.

둘째, ‘필법과 색채의 변화’이다. 이전의 작품들에서 먹과 필선이 주(主)가 되고 색채는 보조적 역할이었다면, 이 시기에는 먹선(墨線)이 화려한 색채를 보조하는 느낌이다. 필선의 성격도 이전의 작품들이 단선(短線) 위주였는데 반해 장선(長線)을 주로 사용한 것이다. 또한 이전의 작품들에서 보이던 까칠하고 건조한 느낌의 필선과는 전혀 다른, 습기를 함유한 선이 사용된 것이다. 색채 또한 선염법(渲染法)을 위주로 하고 강조할 곳만 부분적으로 점을 찍듯이 채색하던 기존 방식에서 벗어나 과감한 붓질과 색채의 번짐, 자연스러운 얼룩을 이용하여 대상을 간결하게 처리했다는 특징을 보였다. 색채는 화려해 졌고 청량감이 있으며, 먹선과 절묘하게 어우러지며 대상을 간략하게 구사해 낸 작품은 채묵화(彩墨畵)이면서도 수채화적 요소를 함유한 동·서양화의 경계를 해체하고 있다.

셋째, ‘재료의 확대’이다. 일반적으로 동양화 재료는 한지, 먹, 동양화물감( 분채, 석채), 아교(阿膠), 명반(明礬)이다. 박대성 작가는 색채의 과감한 표현을 위해 동양화 담채물감 보다 채도가 높은 수채화물감과, 아크릴물감을 사용하였다. 동양화물감은 미디움(medium)이 아교라서 미디움을 아교로 사용한 먹과 잘 혼합되는 반면 수채화 물감과 아크릴물감은 미디움이 달라 일반적으로는 먹과 섞어서 사용하기 쉽지 않고 효과도 좋지 않다. 그러나 박대성 작가는 성질이 다른 안료들을 먹과 함께 효과적으로 사용해 냈다고 생각된다. 재료들이 지닌 특성을 이해하지 않으면 쉽지 않은 방법이다. 또한 바탕재를 한지에만 국한하지 않고 과감하게 영화스크린용 광목을 사용하였다. 바탕재로 광목을 사용한 이유에 대해 작가는

650평 크기의 갤러리에는 대작으로 승부해야겠다는 판단이 들었다. 당시 한지는 100호 이상 크기를 구하기도 어려웠다. 고민 끝에 동대문시장에 가서 영화 스크린용 광목을 사왔다. 폭 250cm에 길이는 원하는 정도가 되었다. 그것에 아교(阿膠)물과 명반(明礬)을 섞어 반수칠을 해서 물감과 먹물이 흡수되는 정도를 조절하고 난 후 그림을 그렸다.

라고 회상한다. 이러한 대목에서 박대성작가의 과단성과 재료를 다루는 표현능력을 가늠해 볼 수 있다. 10개월의 작품 준비 기간에 650평 규모의 전시장을 대작으로 채우면서도 새로운 재료들을 능숙하게 다루어 그 만의 또 다른 화풍을 구현해 낸 것이다. 작가는 “아내가 서양화과를 졸업해서 수채화물감과 아크릴물감의 성질을 이해하는 데 도움을 많이 받았다”고 한다.

네 번째, 이전의 작품들이 소품 위주의 다양한 구도를 선보였다면 1988년 전시작 대부분은 ‘횡적구도(橫的構圖)의 대작’이다. 이러한 이유에 대해 작가는

당시 화단의 풍토는 보수적이어서 대규모의 개인전은 대가들의 회고전으로나 가능한 경우였다. 그러나 대만 고궁박물관에서 보았던 대작들을 보고 나도 언젠가는 대작에 도전해 보겠다는 의지를 지니고 있었고, 시간적 한계와 갤러리 공간의 규모에 맞는 작품을 제작해야 하는 상황이 주어졌기 때문에 선택한 것이었다. 종적구도(縱的構圖)의 보통크기 작품들로는 10개월이라는 기간 동안 650평의 전시장을 채울 수 없다는 판단에서였다.

고 한다. 1988년 전시작 중 특히 주목을 받았던 작품은 592×302cm의 <日出峯>이다. 전경에는 진한 먹선(墨線)과 담채기법을 혼용하여 세찬 바람에 쓰러질 듯한 갈대숲을 그렸고, 중경에는 바다와 일출봉을 배치하였다. 일출봉은 몰골법(沒骨法)으로 처리하여 시선의 분산을 의도하고 후경의 건물들은 원근법을 극대화하여 거리감을 강조했다. 수묵담채화(水墨淡彩畵)인지 수채화인지 구분이 모호한 경계의 작품이다. 수묵담채화라기엔 색채의 역할이 크고, 수채화라 하기에는 필묵의 속도감이 돋보였기 때문이다. 이 작품을 구상하게 된 계기에 대해 작가는 다음과 같이 밝힌 바 있다.

전시를 하기로 결정하고 제주도를 갔다. 바다풍경을 그리고자 한 것이다. 제주도에서 한달 이상 머물며 여러 곳을 사생하고 그려 나가던 중, 태풍이 와서 밖에 나갈 수 없는 날이 있었다. 그때 작업실로 쓰려고 빌린 판자집이 갈대숲 가운데 있었는데, 창밖으로 보이는 일출봉과 비바람에 울부짖는 갈대들의 움직임, 그 감동적 광경이 나의 뇌에 인지되었다.…필(筆)이 되니까, 화구를 꺼내놓고 그 찰나의 감성을 정신없이 옮긴 거다. 집에 돌아와 그것을 대작으로 옮기려는 데 작업실 크기가 작아서 150×302cm의 광목 4쪽을 이어 붙여가며 그린 그림이다.

이런 아이디어는 그냥 떠오르는 것이 아니다. 항상 “무엇을 어떻게 표현할까”를 생각하는 사람만이 잡아낼 수 있는 장면이다. 또 그런 감각적 행운이 자신에게 온다고 해도 그것을 소화해 낼 역량이 갖추어있지 않으면 흩어지고 잊혀지는 인상일 뿐이다. 창작자로서 가장 중요한 탐구심과 창작의지를 늘 지니고 있었고, 사소한 것들에서도 미적 요소를 발견해 내는 이러한 심미안은 이후에도 자신에게 오는 수많은 기회를 자기 것으로 만드는 단초가 되었다고 본다.

Ⅲ. 여행과 사생을 통한 문화의 뿌리 찾기(1989년~1995년)

한국적 서정성과 여행을 통한 이국적 풍경(1990년부터 실크로드 작품 등장), 현장사생을 통한 주제의식 태동. 소재에서 주제로의 관심, 대상의 외적요소보다 대상과의 합일적 감흥을 주제로 함, 서에 대한 관심 증대(작품에 글씨 등장 1994년)

1988년 호암갤러리 개인전은 작가로서의 능력을 보여주고, 위상을 정립시켜준 동시에 전업 작가로 생활하는데 경제적 어려움도 해소하게 해 주었다. 창의성과 상업성의 조화는 작가들의 숙원이다. 상업성에 몰두하다보면 작가가 추구하고자하는 예술성과 간극이 생기는 것을 염려하게 되고, 작가의 개성추구가 우위를 점하다보면 객관적 미의식이 결여되어 경제적 어려움에 직면하게 되는 경우가 많기 때문이다. 현실에서는 그 두 가지 중 한 가지도 성취하기 어려운 것이 대부분 작가들이 처한 상황이다. 그러한 면에서 본다면 박대성 작가는 두 가지를 모두 성취한 경우였다. 또한 당시 작가들 대부분이 ‘한국적인 것과 세계적인 것’, ‘전통과 현대’, ‘동양과 서양’ 등 이분법적 논리에서 혼란스러워 하며 접점을 찾고자 하던 때 박대성 작가는 자신만의 방법으로 그 숙제를 해결해 가고 있었던 것이다.

1988년 전시 이후 주목해야 할 점은 작가의 화풍변화이다. 사실, 변화라기보다 ‘회귀’라고 할 수 있을만큼 1979~1986년 작품들로 돌아가고자 하는 느낌을 준다. 1990년 가나아트 갤러리에서 열린 개인전은 국내뿐 아니라 실크로드 기행을 통해 제작한 이국적 풍경을 다수 전시했다.

국내·외 명산대천(名山大川)과 전통시장, 유적지, 시골동네까지 어디든 작가의 발길과 눈길이 미치는 곳이면 작품의 소재가 되었다. 1988년 작품전 이후 작가는 국외와 북한 지역까지 여행하며 사생(寫生)할 기회들이 생겼다. 특히 여러 차례에 걸친 실크로드 기행과 금강산, 백두산 사생여행은 또다시 작품의 전환기를 가져다주었다고 본다.

작품 중 <春>, <靑梧桐>, <곤명> 등은 1988년 전시작들과 유사한 기법을 사용했으나 <秋>, <乙淑島>, <瑞雨>, <寂>, <桂林>, <白頭山> 등은 농묵(濃墨)을 사용한 까슬까슬한 필법(筆法)과 적묵법을 통해 대상의 이미지를 끌어낸 후, 담채법으로 마무리했다. 색채 또한 화려한 원색보다는 채도가 낮은 색들을 위주로 하였으며, 먹색의 농담(濃淡)을 조절하여 화면에 깊이와 변화를 의도했다. 바탕재는 한지와 반수처리 한 스크린용 광목을 병행하여 사용하였다. 여러 종류의 한지를 사용하였는데 그 이유를 “필의 운용과 먹의 농담 효과가 광목보다 좋기 때문 이었다”고 작가는 말한다. 광목 바탕재에는 채도 높은 물감들을 사용한 화려한 색채와 함께 어우러지는 습윤한 수묵의 필선을 주로 사용했다. 작가는 이 시기 작품의 변화에 대한 이유를 “호암갤러리 전시 후 모든 작품이 매진되었고, 주문 작품이 수없이 들어왔다. 가장이다보니 생활을 해야 해서 일반인들이 좋아하는 작품을 계속 그리다보니 회의가 왔다”고 한다. 작가의 창작의지와 경제적 자유 사이의 갈등이 온 것이다. 그때 부인 정미연작가가 눈치를 채고 “당신이 하고 싶은 작품을 하라”고 하는 말에 작가는 자신이 추구하던 격조있는 수묵담채의 실경산수로 다시 방향을 튼다.

이후 1994년 개인전에서 보여 지는 작품들은 색채가 점점 옅어지며, 농묵을 사용한 짧고 강한 필선과 파필을 이용한 거친 묘법이 점차적으로 작품 전반에 확대되어 가는 경향을 보여준다. <히말라야>, <카시미르>, <타지마할>, <실크로드>, <위그르족> 등의 작품은 88년부터 실크로드 기행을 하며 사생한 이국적 풍경들과 인물이 작가 특유의 필치로 개성을 드러내고 생생한 현장감을 느끼게 한다. 1988년 월간 중앙의 <화문기행> 이후 작가가 기억하기로 6~7차례 실크로드를 여행한 경험은 그의 사고와 시야를 넓혀 주었고 작품의 주제와 소재가 변하는 데 결정적 역할이 많았다고 술회한다.

나는 사막, 고산(高山), 설산(雪山) 등을 많이 그렸다. 내가 산을 좋아하니까 불편함을 무릅쓰고 국내·외로 많이 다녔다. 이집트, 이란 등 중동지방과 베니스, 중국의 명산과 사막지대 등을 다니며 가장 기억에 남는 기억은 중국 곤륜산 근처의 산악지대를 갔을 때 원주민들이 사는 곳을 갔을 때이다. 그들이 사는 곳을 ‘원시벨트’라 하던데, 쓰는 단어는 몇 백 개도 안 되고 옷도 양가죽, 사슴가죽 등으로 해 입고, 키우는 가축과 한 공간에서 자고 먹고 하더라. 달력이라는 개념도 없어서 시간을 모르고 사는 거다. 처음에는 충격을 받았다. 그러나 어느 순간 그들의 삶이 편안해 보였다. 구석기, 신석기 시대를 살고 있는 그 사람들을 보며, 많이 알지 않아도 이렇게 행복한데 내가 왜 여기까지 와서 헛짓을 하고 있나 하는 생각이 들었다

작가에게 실크로드 기행은 그동안의 삶과 작업의 방향성을 되돌아보게 하는 계기가 되었음이 분명하다. 이 시기 또 주목할 점은 작품에 글씨가 등장한다는 것이다. 작가는 1988년 모 기업의 후원으로 중국 본토에 들어가 당대 최고 중국화가 ‘리커란(李可染)’을 만났다. 리커란은 박대성 작가의 1988년 호암갤러리 전시 도록을 보고 “화(畵)는 서(書)에서 시작한다. 글씨를 많이 써야한다. 또 먹을 중요시해라. 먹이 중심이 되어야한다 ”라는 가르침을 주었다. 작가는 이때부터 서(書)와 먹에 대한 중요성을 인식해 왔었고, 실크로드 여행을 통해 글씨를 이해하게 되었다고 한다.

실크로드를 여행하며 하나하나 의문을 풀어나가는 중에 ‘상형문자(象形文字)’를 만나게 되었다. 조형이 특이하니까 흉내내어 그리게 되었다. 중국에 갔을 때 북경의 ‘신화사’인가 하는 서점에 가서 과거 상형문자가 쓰인 고서(古書)를 사와서 본격적으로 ‘서(書)’를 연구하기 시작했다. “서와 먹을 중요 시 해라” 했던 리커란(李可染)의 가르침도 각인되어 있었고, 상형문자에 매료된 거다. 딴 사람들은 채색을 한다고 야단인데 나는 오히려 거꾸로 갔다. 시커먼 먹으로 간 거다.

이 지점에서 박대성 작가의 통찰과 의지가 느껴진다. 예술가는 외롭고 고독하게 자신의 길을 가며 깨달은 바를 자신만의 조형언어로 표출하는 존재이다. 특히 동아시아의 전통회화 정신은 ‘수양론’을 작가에게 강조할 만큼 수련과 성찰을 통해 천지의 이치를 깨달아야함을 강조했다. 자연회귀의식은 동아시아 회화사상의 뿌리라고 할 수 있는데 작가는 체험을 통해 스스로 그러한 태도를 알아가고 있었다고 본다.

<淸音>, <새벽>, <모과>, <화초>등의 작품에는 작가의 심경을 대변하는 시(詩)를 작품마다 체(體)를 달리하여 배치하였다. 시·서·화(詩·書·畵)가 한 화면에서 소리를 내기 시작한 것이다. 특히 눈길이 가는 작품은 <새벽>이다. 잎을 다 떨군 나무 몇 그루 뒤에, 굴뚝 연기를 피워내는 낮은 기와집이 어둑해지는 하늘을 배경으로 자리하고 있다. 김정희의 세한도(歲寒圖)를 연상시키는 작품이다. 작가 특유의 마르고 거친 운필효과와 담묵으로 처리된 배경은 고즈넉한 초겨울 산동네의 밥 짓는 정경을 보여주며 유년기의 향수를 불러일으킨다. 화면의 반을 시를 써 넣어 작가의 감정을 담고자 한 것 또한 이전의 작품에서는 보지 못했던 구성방식이다. 작가는 1994년 전시를 마친 후 현대미술의 중심지인 뉴욕으로 갔다. 그 이유에 대해 이렇게 말한다.

높은 것도 봤고, 깊은 것도 봤고, 삶의 시작과 끝도 봤다. 뉴욕이 현대미술의 중심이며, 최첨단 도시라 하니 그 곳을 가 봐야겠다 싶었다.

작가는 “뉴욕에 체류하며 다채로운 예술작품과 마주했고, 열려있다는 인상과 작가의 창조성이 중요하다는 것을 깨달았다”고 한다. 그러면서

뉴욕의 겨울은 몹시 추웠다. 현대미술의 메카 소호에 머물면서 자포자기 심정으로 찾아 헤맨 그 무엇, 그것은 역설적이게도 “내가 하고 있는 작업이 새로운 것이다. 나다운 작품을 해야 한다”는 자각이었다. 뉴욕에서의 경험이 나의 의식을 바꾸는 데 큰 역할을 했다.

고 말한다. 작가는 절박한 심정으로 1년이 안되어 돌아왔다. 우리 땅을 떠나보니 우리 것이 보이고, 자신이 보인 것이다. 작가는 그때 “먹(墨)과 붓(筆)과 선(線)에 대한 확신이 생겼고, 우리민족의 혼이 깃들어 면면히 이어져 온 먹과 붓이 최상의 도구”라는 생각이 들었다고 한다.

Ⅳ. 수묵의 정신으로 돌아가다(1996년~2000년)

1995년 뉴욕에서 돌아온 후 일상의 분주함과 도시의 번잡함에 창작 시간을 허비하는 것이 아까워 천년고도(千年古都)이자 자신의 고향이 근접한 경주를 오가며 작업에 매진한다. 매력적인 불교문화 유적이 산재하고 자연이 아름다워 작가에게 새로운 창작열을 일깨우는 곳이었다. 이 결과물이 1996년 개인전에 오롯이 보여 졌다.

색은 거의 사라지고 필은 더욱 활달해졌으며, 먹은 더욱 깊고 무거워졌다. 의 <佛國夜月>(1996, 200×297cm), <千年拜山>(1996, 240×900cm), <佛國雪景>(1996, 200×800cm)은 커다란 화면을 장악해 내는 거침없는 붓질과 필의 자유로운 운용, 견고한 구성력이 기운생동(氣韻生動)을 느끼게 한다. 세 작품 모두 중경(中景)을 여백으로 처리해 작품의 공간감과 집중력을 높인 점이 특징이다. 이 작품들은 작가가 1년여를 불국사를 오가며 제작한 역작들이다.

<佛國夜月>의 소나무는 거칠고 굵은 붓에 진한 먹을 묻혀, 밀고 부비며 전신의 힘을 붓에 모으고 싸우듯 그렸을 작가의 모습이 연상된다. 여백으로 처리한 불국사의 앞마당은 달빛을 반사하고, 절의 뒤편을 감싸듯 안고 있는 어두운 하늘과 어스름 떠있는 달은 혼돈에 갇혀 하늘의 이치를 모르고 사는 중생들에게 자비의 말씀을 전하는 듯하다.

200×800cm의 <佛國雪景>은 불국사에 폭설이 쌓인 날을 그린 것이다. 대부분의 설경은 눈을 여백으로 남기고 나머지 부분을 먹으로 표현해야 하므로 부드러운 표현이 용이하다. 반면 수묵화에서 중요시하는 골법용필(骨法用筆)이나 기운생동(氣韻生動)을 드러내기란 쉽지 않다. 그러함에도 근경(近景)에는 거칠고 강하며 굵고 진한 필선을 사용해 눈 덮인 소나무들을 표현하고 원경(遠景)에는 간결한 선묘와 담묵으로 불국사의 풍모를 드러냈다. 횡적 구도의 대작인데도 작품 전반에는 힘이 넘치고 강·약(强·弱), 허·실(虛·實)의 대비가 조화를 이루고 있는 것이 자연과 인위의 조화를 의미하는 듯하다.

또 하나의 수작을 꼽는다면 <불 밝힘 굴>(1996)이다. 223×144cm 크기에 종적(縱的)인 구도가 특징인 작품이다. 불국사를 작품 하단에 배치하고 거칠고 둔탁한 필치로 산의 준(皴)을 잡아낸 다음, 먹색에 농담(濃淡)을 주어 바림하고, 상단에는 토함산의 석굴암을 그려 넣었다. 백묘법(白描法)으로 처리한 불국사와 묵직한 묵필(墨筆)의 숲을 지나, 끊어질 듯 이어진 좁은 계단을 눈으로 따라가다 보면, 어느덧 법열(法悅)의 불을 밝히고 중생을 맞이하는 부처님의 형상이 보인다. 필자는 1996년 작가의 개인전에서 <불 밝힘 굴>을 처음 보고, 가슴에 이는 울림에 한동안 자리를 뜨지 못했던 기억이 난다. 이 작품은 지금도 필자에게 많은 여운을 남기고 있다. 명화는 언제 어디서나 누구에게든 감동을 준다는 바를 입증하듯 <불 밝힘 굴> 시리즈의 또 다른 작품은 샌프란시스코 아시안 아트뮤지움(Asian Art Museum)에 소장되어 있기도 하다. 이 시기 작품의 특징을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 시서(詩書)가 그림(畵)에 적극적으로 수용되어 가고 있다는 점이다. 시.서.화(詩.書.畵)는 문인화 정신의 요체이며 타 장르와 확연히 구별되는 동양회화의 양식이다. 작가가 작품에 쓴 시(詩)는 작가의 심경이 담긴 내용들이며, 서(書)는 <無心>을 제외하고는 <분황사>, <포석정Ⅱ>, <三佛Ⅰ,Ⅱ> 등 소품에서 화면 한 부분에 소극적으로 자리하고 있다. 분명한 점은 서(書)가 작품에 등장하는 빈도수가 증가하고 있다는 점이다. 서(書)가 지닌 가치와 의미를 발견해 가는 과정 중에 있음을 짐작할 수 있다.

둘째, ‘수묵을 통한 동양정신 추구’에 방향성을 두고 신라 유적을 소재로 하여 ‘법고창신(法古創新)’을 구현하려 했다는 점이다. 작가는 수차례의 금강산, 백두산 실경 사생, 해외 체류 경험을 통해 동양의 정신과 미학에 대해 깊이 탐구하고 돌파구를 찾고자 고심한 것으로 보인다. 그 통로를 우리의 산하와 문화유산에서 찾고자한 것이다.

셋째, ‘전통재료와 기법으로의 회귀’이다. 동아시아 회화에 있어 ‘먹(墨)’은 재료가 아닌 그 이상의 의미를 지닌다. 한지 역시 우리 정서와 삶의 소산이며, 시대를 아우르는 포용성을 지닌 재료 이상의 것이다. 이 시기 경주 주변을 소재로 한 모든 작품은 한지를 바탕재로 했다. 최소한의 전통재료를 가지고 승부한 역작들이다. 한지의 흡수성과 붓의 속도감을 이용한 운필의 변화, 먹색의 농담 조절 등에서 출중한 작가의 기량을 볼 수 있다. 긴 방황과 모색을 끝내고 다시 출발지로 돌아와 경물(景物)과 마주한 작가의 시선이 분명 이전과는 달라져 있음이 충분히 감지된다.

2000년 5월에 가나아트센터에서 열린 개인전의 제목은 –묘향에서 인왕까지-이다. 소재는 남북한을 아우르는 우리의 산수였다. 이미 수차례 여러 경로로 금강산을 다녀오며 사생한 작품들로, 현장감 있는 소품부터 10미터가 넘는 장축의 <오견금강산도五見金剛山圖>까지 다양한 크기의 산수작품들과 문인화 몇 점이 전시되었다. 특히 눈길을 끄는 작품들은 1998년 제작한 <구룡폭포>, 1999년 제작한 <삼선암三仙岩>과 2000년의 <金剛全圖Ⅰ,Ⅱ>이다.

<구룡폭포>(1998)는 270×100cm규격의 세로로 긴 종적구도에 화면의 좌우를 거대한 바위로 막아 세우고 가운데 거침없이 내리치는 폭포수의 기상을 담고 있다. 필묵(筆墨)을 살아 움직이는 듯 자신감 있게 구사한 바위절벽은, 몇 개의 연한 묵선(墨線)을 사용하여 여백의 미를 살린 폭포 줄기와 대비를 이루며 화면에 긴장감을 높인다. 원경으로는 일만이천(一萬二千) 봉우리가 하늘을 찌를 듯이 솟아있어 금강산의 기세와 규모를 연상케 한다. <구룡폭포>는 최근까지도 작가가 애착을 갖고 꾸준히 소재화한 대상 중 하나이다. 2004년에는 <구룡폭포>와 유사한 <구룡폭포>(九龍瀑布)가 샌프란시스코 아시안 아트뮤지움(Asian Art Museum)에 소장되기도 하였다.

<삼선암(三仙岩)>은 실경산수화가들이 즐겨 그리던 소재이기도 하다. 특히 근대기 소정 변관식(卞寬植)은 개성있는 필치로 다수의 삼선암을 그렸다. 박대성작가의 삼선암은 활기차고 자신감 있는 필선에 눈길이 간다. 소정이 그렸던 시대에는 없었던 다리와 계단, 건물이 삼선암 주변에 자리하고 있으나 삼선암의 기세와 형상은 시간을 잊은 듯 그대로다.

금강산은 산수화가라면 누구나 그려보고 싶은 소재일 것이다. 그러나 거대한 금강산의 형세를 한눈에 담아 화면에 펼쳐낼 수 있는 역량을 지닌 작가는 드물다. 금강산을 표현하기 위해서는 실제 경관을 하나의 시야에 넣고 조형화 할 수 없다. 각각의 형세와 기세를 통찰하는 혜안이 있어야 하고 구조화해내는 것과 그를 뒷받침할 필묵의 구현 능력을 갖고 있어야 한다. 금강산 일만이천봉을 한 화면에 담아낸다는 것은 의지와 노력만으로는 할 수 없는 것이다. 그런데 작가는 과감하게 도전하고 자신만의 조형성과 필묵법을 통해 <金剛全圖>를 완성했다. 당시 작가의 소회를 밝힌 글을 보면 작가의 심정이 전해진다.

세계 속의 명산이요. 배달겨레의 자랑인 금강산. 네 계절마다 금강, 봉래, 풍악, 개골의 아름다움으로 빛나고 일만 이천 봉우리의 기상이 하늘에 닿아있다. 산은 한반도의 역사를 머금고 있으니 남북 분단 50년 만에 찾은 감회를 어찌 말로 다 할 수 있을까.… 아! 그러나 어찌 이 거룩한 금강산이 부조화스러운 인공(人工)의 상처로 말미암아 아쉬움에 젖어야만 하는가. 저 조선시대 겸재 정선(鄭敾) 선생의 그림 속에 보이는 유적은 자취조차 없고 새로 생긴 인공물은 산의 숨결에 아쉬움을 더해주고 있으니…

작가가 금강산의 주요 봉우리를 특징만 획득하여 구성한 조형방식은 수차례 금강산을 다녀오며 사생한 경험과 산의 기운을 체감했기 때문에 가능한 것이다.

2000년 가나아트센터에서의 개인전 이후 2001년 4월에 열린 아문아트센터 개관초대 개인전의 작품들을 보면 금강산의 사계절을 스케치 한 600×21.5cm 크기의 <금강산>을 포함해 <북한산>, <성균관>, <香園亭>, <병산서원> 등의 실경사생 작품과 <芬皇寺>, <포석정>같은 신라의 유적을 그린 작품들 다수 출품 되었다. 작가는 명산대천을 자신만의 시선과 필법으로 그리는 것이 아니라 민족의 정기와 미의식의 뿌리를 찾기 위한 탐구심으로 대상들에 접근해 가고 있다는 인상을 준다.

그러한 시도는 <고미古美>, <文香>, <고마古馬> 등의 작품에서도 여실히 드러난다. 우리의 민속 공예품을 소재로 하고 시(詩)나 문장을 작품 속에 배치함으로써 박대성만의 새로운 문인화를 시도한 것이다. 작품마다 서체(書體)와 내용을 달리하여 작가의 심의(心意)를 드러내고, 이를 조형화 시킨 작품들은 ‘문인화정신의 현대적 모색’이라 할 만하다. 작가가 오랫동안 천착해 오던 산수표현에서 쌓아온 필묵의 구사 능력과 사물의 기운을 꽤 뚫어 보는 직관력은 서(書)의 적극적 수용을 더하여 작품들의 격조를 심화시킨다. 또한 장중하고 무거운 붓의 운용과 정세치밀(精細緻密)한 필선을 자유자재로 구사하는 작가의 필력은 작품에 기운을 불어넣고 관람자의 시선을 잡아 이끈다. 작품들에는 거친 것과 부드러운 것, 강한 것과 약한 것, 진한 것과 옅은 것, 비워진 것과 채워진 것이 충돌하지 않고 조화를 이루고 있다.

거대한 산맥과 작은 곤충까지 어느 것이든 작가의 심중에 다가가면 동등한 자격으로 작품의 모델이 되고, 잘나고 못난 것의 차별이 없다. 이러한 작가의 열린 의식은 <비경비서(非經非書)>(2001)에 잘 드러나 있다. 38×17.5cm 소품으로 작은 불상과 예수님 상이 있는 묵주를 하단에 배치하고. 상단에는 자신의 심정을 담은 시를 쓰고 유인(遊印)과 낙관(落款)으로 마무리한 작품으로, 문인화의 전형을 따르고 있다.

그대가 죽었으나 아이는 알지 못하고…모두가 허사 그러나 서로 알지 못함이 차라리 다행…서로가 안다면 더욱 기막힌 일일 걸세. 빈손으로 왔다 빈손으로 가니 세상사 뜬구름과 같도다. 외로이 무덤이 되어 빈객으로 떠난 후 산은 적적하고…마저 어두워 가는 구나. 어디로부터 와 어디로 가는 건가…은 더욱 유유하여 한 장의 꿈이로세. 불러대는 상여소리에 그대는 멀어지는데 빈객과 벗들은 상여줄 잡고서 석양으로 조상하네.

동(東)과 서(西), 부처님과 예수님, 살아있는 것과 죽은 것 사이의 경계와 구분을 두지 않는 마음, 그러한 작가의 심성을 보여주는 작품이다. <비경비서非經非書>에는 삶과 죽음에 대한 작가의 심정과 글, 글씨가 어우러져 있으며, 작가의 탈 종교적 사고를 유추할 수 있는 단서가 있다. 이제 작가의 작품은 실경산수화가 아니라 대상에 창작자의 심중을 투사하여 상징적 의미를 부여하는 사의정신(寫意情神)에 기반을 동양의 미학을 표상화 한 것이라 할 수 있다. 박대성 작가에게 명산대천(名山大川)과 명승고적(名勝古跡), 과거의 유물은 인간정신과 역사를 소환하는 매개물이 되어 가고 있었다.

Ⅴ. 서법연구와 사색을 통한 숙련기(2001년~2010년)

서울과 경주를 오가던 작가는 2001년에 작업실을 경주 교동으로 옮겼다가 2005년에는 경주 남산자락의 삼릉(三稜)에 작업실을 짓고 정착한다. 1988년 유홍준(미술평론가)과의 인터뷰를 보면 작가가 경주 남산에 정착하게 된 것은 오랫동안 원하던 것이었음을 알 수 있다.

지금은 양평에 거주하며 작업하지만 처음에는 경주 남산으로 가려고 했다. 고향도 가깝고 곳곳에 서린 역사의 내음과 흩어져 뒹구는 불적(佛蹟)들이 내 그림에 깊이와 활력을 줄 수 있을 것 같아서…

(1988년 호암갤러리 박대성작품전 도록 중에서)

작가는 10여년 정도 주기로 작업실을 옮겼다. 작업실을 정할 때 생활의 편리함 보다 창작하는데 영감을 받을 수 있는 주변의 자연경관과 터(땅)의 기운을 중요하게 생각했다. 그래서 작업실을 산이나, 숲, 물이 가까이 있는 곳에 정했고, 그곳에서 사시사철, 조석(朝夕)의 변화를 느끼고 그것을 작품의 소재로 삼았다. 작가는 이에 대해

작업실은 인적이 드물고, 자연친화적인 장소를 선호한다. 작업실의 내부는 작업에 집중할 수 있게 최소한의 시설과 필수품만 둔다. 대신 정원 조성에 신경을 써서 나무와 꽃을 심고, 괴석과 탑들을 적절히 배치하여 언제든 작품의 소재로 삼을 수 있게 하였다. 그리고 그 장소가 나에게 더 이상의 영감을 주지 못한다고 생각되면 작업실을 다른 곳으로 옮겼다. 그러면 또 자연스럽게 작품의 변화가 생긴다.

고 한다. 자연과의 교감이 작품창작에 가장 중요한 요소였음을 알 수 있는 대목이다. 2005년에 경주 남산의 작업실 당호를 ‘불편당(不便堂)’이라 이름 짓고 상하수도 시설이 실내에 없는 구옥을 그대로 사용한 적이 있었는데, 그 이유를 이렇게 말한다.

몸이 불편해야 나태해지지 않고 정신이 깨어 있게 된다. 불편한 팔 때문에 입지를 이루었는데, 어느새 자꾸 편해지려는 습성이 생겨서 정신을 세우기 위해 일부러 불편한 작업실을 사용한다.

이러한 작가의 성정으로 미루어 볼 때 경주로의 이주는 작품이 변화되는 직접적 요인이 되었고, 우연이 아닌 작가의 선택이었음을 알 수 있다. 작가가 경주의 환경에 자연스럽게 동화되어 가던 2001년~2010년경 작품들의 특징을 다음 세 가지로 볼 수 있다.

첫째, ‘전통에서 미학의 원형 찾기’, 둘째는 ‘복합적 구조를 통한 상징성 강조’, 세 번째로는 ‘시·서·화(詩·書·畵) 정신의 탐구’이다.

첫 번째 특징부터 살펴보자면, 누구보다 자신의 고향산천과 신라의 문화유산에 애착과 탐구심을 갖고 있었던 작가는 이들을 소재로 삼아 그만의 독창적 화풍으로 신라의 정신을 소환해 내었다. 작가는 출신지와 유년기의 환경을 자신의 뿌리로 삼고 창작정신의 모태로 선택한 것이다.

29.5×1025cm의 <불보佛寶의 세계>에는 역사의 숨결이 깃든 장소와 자연경관이 횡렬로 교차하면서 시간을 초월한 듯 모습을 드러낸다. 신라의 문화유적지를 조합하여 탁본처럼 표현한 <천년신라의 꿈-원융圓融의 세계>, 석굴암 본존불과 십대 제자상이 바위에 새겨진 부조를 연상시키는 <법열>은 작가가 경주에 정착하면서 깊게 침잠하여 본 옛 신라 정신의 원형을 표현한 것이다. <고향古香>은 세월에 풍화되어 뒹구는 불적(佛蹟)과 화훼(花卉)를 병치시켜 표현한 작품으로, 작가가 신라의 유적을 현상으로만 보지 않고 그에 내재한 신라인의 혼과 미의식을 찾아내려 했다는 증거이기도 하다. 이러한 의도는 작가의 다음과 같은 말을 통해서도 알 수 있다.

나는 실제 경물을 보고 옮기는 것에서 출발하였다. 그러나 전 세계의 박물관, 미술관, 재래시장, 고산지대 등을 다니며 각 나라의 특색과 문화가 다름을 보았고, 그 원형(原形)을 잡아내려고 노력해 왔다

외경을 보고 그 특색을 느끼는 것은 직관적이고 감각적인 것에 의존하지만 원형을 잡아내는 것은 인상만으로 볼 수 없는 본질의 요체를 파악해야 표현할 수 있다. 경주로의 이주는 태어난 곳으로 돌아가서 자신의 원형을 찾고자하는 작가의 이러한 의지가 반영된 것으로 볼 수 있다.

정착한지 8~9년이 지날 즈음 제작한 <현월玄月>(2008)과 <심월深月>(2009)은 경주의 달밤풍경을 그려낸 것이지만 이전의 실경산수 작품들과는 다른 정취가 느껴진다. <현월玄月:2008년>은 거대한 소나무 숲과 분황사(芬皇寺), 좌불상(座佛像), 포석정(鮑石亭)을 조합하여 그려낸 작품으로, 실제로는 같은 공간에 있지 않은 개체들을 재조합하여 구성했다. 과거의 유적과 고송(古松)을 비추는 달을 보며 작가 자신이 옛 신라인이 되어 보는 상상을 한 것은 아닐까?

<심월深月>(2009)은 작가의 집 정원과 담장 뒤 소나무 숲을 비추는 달을 그렸다. 경주 삼릉(三稜)숲에 20여 년째 살고 있는 작가의 작업실 창으로 보름달이 뜨는 날에 수없이 보아 온 광경일 것이다. 작가의 두 작품에는 실재와 환영이 교차하기도 하고, 과거와 현재가 동시적으로 만들어 낸 생경하면서도 몽환적인 정경이 펼쳐져 있다. 오랜 시간 관찰하고, 느낀 작가의 시선과 감성, 원형을 파악하고자 하는 태도 등이 축적되지 않고는 이러한 작품은 나올 수 없었을 것이다.

두 번째 특징으로는 ‘복합적 구조를 통한 상징성 강조’이다. 작가는 경주에 터를 잡고부터 천·지·인(天·地·人) 사상에 관심을 기울이게 된다. 특히 산수표현에 있어서 이러한 특징이 극대화되어 나타나는데, ‘천지인합일사상(天地人合一思想)’을 상징적으로 적용한 화면 구성 방식과 다시점법(多視點法)의 활용을 예로 볼 수 있다. 작가는 서(書)에 대한 탐구가 깊어지면서 동아시아 철학인 ‘천지인합일사상’을 접한다. 천(天:圓:○:一:無極), 지(地:方:□:二:反極), 인(人:角:△:三:太極), 즉 하늘과 땅과 사람이 통일되어 ‘도(道)’를 이룬다는 천지인 사상에 근거하여, 상징 기호인 ○, □, △을 작품의 조형에 대입한 것이다. 작가의 말에 의하면

경주에 오면서 과거에 그리던 산수나 작법, 구성 등을 바꾸었다. 왜 그러냐하면 천·지·인(天·地·人)사상에 근거를 하여 동그라미, 네모, 세모에 맞추어 조형을 하려고 노력을 했다. 상징의미가 작품의 구성방식에 변화를 가져온 거다.

라고 한다. 금강의 봉우리들과 주요 사찰을 조합하여 그려낸 <천지인>은 이러한 상징성을 대표할 만한 작품이다. 빼곡히 둘러쳐진 기암절벽들은 타원형을 이루며 군집되어 있고, 그 뒤로 여백의 하늘이 펼쳐진 작품이다. 땅은 거대한 바위를 떠받치고 사각으로 여백 처리하였으며, 삼각의 지붕을 한 건물을 배치하였다. ○, □, △기호를 의식하고 화면을 구성한 것이다.

이 작품에서 또 하나의 특징은 시점이 다양화되었다는 점이다. 심원법(深遠法)과 부감법(俯瞰法), 원근법(遠近法)까지 총 동원된 화면에서 경물(景物)들은 작가가 부여한 역할에 따라 의미를 지니고 자리했다. 구도와 시점에서 복합성이 두드러지며 각각의 대상은 상징적 의미체로 존재한다. 수많은 봉우리들을 하나의 시점에서 보고 각각의 특징을 담아낸다는 것은 현실적으로 불가능하다. 작가는 이러한 난점을 자신만의 구성법으로 해소한 것이다. 이것은 계절별로 여러 차례 금강산을 답사하고 수 십장의 현장 사생을 하며 각 봉우리들의 특징을 간파한 결과물이다. 특히 화면의 하단부에서 시작하여 하늘을 향해 솟아있는 봉우리들은 원근법과 부감법이 극대화되어 낯선 광경이 연출된다. 이러한 시점과 구도를 구상하게 된 계기에 대해 “중국 남방쪽에 석림(石林)이라는 곳이 있는데, 거기를 가보니 기암절벽(奇巖絶壁)이 꽉 차 있더라. 그것에서 착안하여 금강산을 구성해 보면 좋겠다고 생각했고, 독수리가 되어 내려다본 시점으로 그렸다.” 고 작가는 말한다. 이러한 구도는 2006년에 제작한 <현율>에서 먼저 시도되었다. <현율>은 178×383cm에 달하는 대작으로, 갈필의 묵중한 직선을 사용하여 표현한 기암절벽이 웅장한 기세로 자리한 작품이다. 여백으로 처리한 하늘과 땅이 촘촘히 서 있는 농묵의 금강산 봉우리들과 대비를 이루어 강렬한 흡인력이 있다. 인간의 흔적을 알 수 있는 건물과 다리, 계단을 절벽들 사이에 배치하여 하늘과 땅과 인간이 조화를 이루고 있음을 암시한다. 천지인합일(天地人合一)인 것이다. 작가의 상상력과 철학적 상징성, 실경 사생을 통해 체득한 형태 감각과 원숙한 필묵사용이 또 하나의 독특한 조형을 만들어 낸 것이다. 이 작품은 미국 휴스턴미술관(Museum of Fine Art Houston, MFAH)에 소장되었다.

눈길을 끄는 또 하나의 작품 <금강화개(金剛花開)>는 2000년대 초반에 그렸던 <금강전도>를 새롭게 구성한 것이다. 작가의 심의(心意)에 의해 한 화면에 소환된 일만이천봉과 선녀탕이 이번에는 구룡폭포를 가운데 두고 원형을 이루며 자리하고 있다. 중앙집중형 구도이면서도 좌우로는 연꽃잎을 닮은 봉우리들이 폭포와 푸른 물웅덩이를 감싸 안고 있는 형상이다. 이 작품을 구상하게 된 계기에 대해서 작가는

금강산을 열 번도 넘게 가보고 많이 그려봐서 주요 봉우리들의 특징이 눈에 보이는 듯하다. 새로운 구도를 고민하던 중 물고기의 시각으로 보면 둥글게 보인다는 것에서 착안했다, 또 ‘금강’이라는 단어가 불교철학의 핵심인 <금강경>에서 나왔다고 생각했고, 불교를 상징하는 것으로 연꽃이 연상 되었다. 그래서 피어오르는 찰나의 연꽃봉오리 안에 금강산을 넣고 어안(魚眼)으로 본 형상을 상상해서 그린 것이다.

라고 한다. <금강화개>는 작가의 관찰력에 상상력이 더해져서 탄생한 상징화(象徵畵)인 것 이다. 대범함과 섬세함, 강조와 생략, 필법과 묵법이 혼재된 화면이 혼란스럽지 않게 보이는 이유는 분명한 의도를 가지고 작가가 부여한 질서와 의미체계 안에서 각각의 소재들이 선택되고 자리하기 때문이다. 이것은 동아시아회화가 지닌 ‘사의성(寫意性)’과 통하는 것이며 작가의 작품이 실경의 범위를 넘어선 사의적 영역에 들어 있음을 입증하는 것이다. 동아시아회화의 특징으로 ‘사의성’을 들 수 있다면 실경산수화를 넘어선 진경산수화는 ‘사의산수화’의 영역에 속하는 것이다. 작가의 산수그림은 조선 후기 우리 강산을 개성 있는 필묵법으로 그려낸 진경산수 화가들의 창작정신을 수렴하면서도, 동시대 미의식에 부합하는 ‘혁신적 사의화’라 할 수 있다.

세 번째 특징으로는 ‘시서화에 정신에 대한 탐구’가 심화되어 가고 있었다는 점이다. 작가는 문인화의 형식을 빌리기보다 그에 깃든 정신성에 주목하였다. 작가의 호기심을 끄는 대상들은 시서화의 영역을 넘나들며 조합되었고, 무엇이든 소재화 되었다. 특히 전통 도자기를 소재로 한 <고미(古美)> 시리즈는 작가가 가장 애착을 갖고 지속해 온 것이기도 하다. 작가는 10대 후반 우연히 친구에게서 작은 도자기를 받고부터 전통 자기의 미에 관심을 갖게 되었다고 술회한다. <고미> 시리즈는 사실적으로 묘사된 도자기와 간결한 서체만으로 구성하였는데도 한국적 미와 현대적 감각이 돋보인다.

전국의 산야를 누비며 사생을 할 때 해가 지면 인근 골동품상을 찾았다. 민예품은 지방마다 특색이 달랐고 거기에서 우리의 미(美)를 발견하기 시작했다. 형편이 되는대로 마음 가는 것들을 하나씩 사 모으게 되었고, 그 골동품들이 <고미> 시리즈의 바탕이 되었다

고 한다. 이외에도 민화(民畵)의 화훼이미지를 차용하고, 직접 수집한 괴석(怪石)을 배치한 <생음(生音)> 시리즈, 전통 민예 토기와 민화이미지를 조합한 <화음(和音)> 시리즈, 섬세한 필선과 간결한 묵법이 돋보이는 화조화(花鳥畵), 길게 뻗은 매화나무와 소담한 동자상(童子像)이 정갈한 서체와 어우러진 <향(香)> 시리즈 등은 작가의 미적 취향이 작품 창작으로 이어진 결과물이다. 누구나 관심과 호기심은 있을 수 있다. 그러나 일상에서 필요한 것들보다 오래된 물건을 우위에 두고 긴 시간 수집하기란 쉽지 않은 일이다. 이러한 취미와 습관을 통해 우리의 전통 민예품에서 옛 사람들의 정취와 소박한 정서, 해학을 간취해 내는 작가의 날카로운 감각을 유추할 수 있다.

필자가 2000년 여름 가나아트센터 전관에서 열린 작가의 개인전을 찾았을 때 “글씨를 써라. 한국화 작가는 글씨를 알아야한다”고 조언해주던 작가의 말이 기억난다. 그때 전시작 중에는 한글, 한자로 화제를 쓴 20~50호의 작품들도 다수 있었다. 서(書)를 다각도로 탐구하기 시작한 시기였던 것이다.

1960년대 후반 전통산수화가로 입문한 이후 1980~1990년대는 실제 대상을 보고 작가의 감흥을 개성적 필치로 드러내는 실경산수에 집중했다. 고행에 가까운 사생여행과 수련하듯 지속해온 작업의 결과로 얻어진 필력과 통찰력은 2000년대 들어서면서 대상을 빌어 뜻을 옮기는 사의적 산수표현으로 변화되는 바탕이 되었다. 또한 경주에 정착하면서 신라유적과 전통 민예품을 통해 외적 조형미뿐 아니라 그것을 있게 한 ‘정신성’에 대한 탐구가 주요 관심사가 되었다. 그로인해 작품의 내용과 소재가 더욱 풍부해지고, 화면은 구상과 추상, 그림과 글씨가 혼합된 자유로운 구성방식이 전개되었다. 왕필(王弼)이 주장한 ‘득의망상론(得意忘象論)’의 이치를 스스로 터득했다고 볼 수 있다. 2000년 전후, 경주와 서울을 오가던 시기부터 시작된 작품의 변화는 2001년 경주에 정착하면서 확연해졌다. 경주 이전이 ‘사생과 실험을 통한 모색의 시기’ 이었다면 경주 정착 이후 2010년까지는 ‘숙련기’라 할 수 있다. 2000년 이후 10여 년간을 보면 작가는 엄청난 양의 작품을 쏟아내듯 제작했다. 머릿속에 떠오르는 모든 것을 그려내겠다는 의지가 느껴질 만큼 소재와 기법, 크기가 다양할 뿐 아니라 각 작품들에서 박대성 스타일의 회화 양식들이 하나둘씩 제 모습을 드러냈다.

Ⅵ. 서·화(書·畫)를 통해 경계를 허물다(2011~ 2015년)

2011년 5월 중국미술관에서 열린 <소산 박대성초대전>은 2005년부터 2011년까지 창작한 작품들로 이루어진 대규모 개인전이었다. 600평 크기의 중국 국가미술관에서 외국작가의 개인전을 개최해준 일은 중국에서도 드문 경우였다. <玄松>(280×1000츠), <붉 밝힘 굴>(250×140cm ), <滿月>(218×160cm), <玄鄕>(196×466cm)을 비롯한 다수의 대작들은 수묵화의 본산지인 중국에서도 호평을 받고 감동을 준 예로 볼 수 있다. 한국의 자연과 문화유산을 웅대하고 거침없는 필치로, 때로는 섬세하고 간결한 묘법으로 작가의 화의에 따라 능숙하게 이루어낸 작품들에는 중국의 수묵화와는 확연히 다른 작가만의 개성이 선명히 스며 나온다. 오랜 시간 우리 정신의 원형을 파악하고자 애쓴 작가의 수고가 작품의 내용과 형식에 스며들어 자연스럽게 배어 나온 것이라고 본다.

2010년 이후는 ‘박대성 회화미학의 정립 시기’라고 할 수 있다. 수십 년간 창작과정에서 필묵에의 정진과 깊은 사유를 통해 추구할 방향이 확고해져 갔다. 그동안 보고, 그리고, 경험한 모든 것들이 총체화 되어서 화면에 모습을 드러내는 시기라고 할 수 있다.

작가는 “나는 항상 정신적인 면을 갈구했다. 동·서 철학가들의 저서를 찾아 읽고, 유명한 학자와 고수들을 찾아다니고, 과거 대가들의 글씨와 그림을 임모(臨模)하여 스승을 삼았다”고 한다. 이러한, 태도가 ‘법고창신’을 추구하는 지금의 작가관(作家觀)을 만들었다고 생각한다. 작가관은 작품세계를 결정하는 심장과 같은 것이다. 주제의식 뿐 아니라 소재선택, 재료와 기법까지 영향을 미친다.

대만에서의 경험이 동양의 정신성을 생각하게 했고, 뉴욕에서의 수학을 통해 서양 모더니즘을 파악할 수 있었다. 자연스럽게 문화의 다양성과 동·서 미술의 특성을 이해하게 되었다, 그 영향이 지금까지 내 나름의 조형성을 추구하는 데 길잡이가 되었다.

위에서 작가가 언급한 대로 해외체류 경험과 여행, 독학을 통해 전통과 현대, 동양과 서양의 문화예술을 이해하게 된 바탕에는 작가의 적극적 태도와 열린 의식이 있었다. 작가는 대범하고 유연하면서도 섬세하고 날카로운 직관을 지니고 있다. 그러한 성향이 작품에 그대로 드러난다. 작품이 곧 그 사람이기 때문이다. 작가의 강단과 의지, 실천력 등은 지금까지 살펴본 내용들만으로도 충분히 가늠할 수 있다. 그렇다면 유연성과 새로운 것에 대한 열린 의식의 예를 살펴볼 차례이다.

작가의 작품에는 주로 불교적 요소가 배어있다. 1970년대부터 작품에는 사찰이나 불적들이 산수의 한 부분에서 소재로 자리했다. 당연히 불자(佛者)일 것이라 생각이 들지만 작가는 1960년대 후반에 세례를 받은 카톨릭 신자이다. 그런데도 유독 불교적 요소가 많은 이유를 작가의 다음과 같은 말을 통해 유추해 낼 수 있다.

산수화가로 입문하여 명산대천을 사생하다보니, 우리 산수에서 절 풍경 빼고는 그릴 것이 별로 없더라. 중국의 산수에도 사찰이 많이 등장하지 않았나. 시대적인 특성도 있었지만은 내 유년시절에는 절 마당에서도 많이 놀았다.

1990년대 중반, 뉴욕에서 돌아온 후 그러한 양상은 더 뚜렷해졌다. 불국사의 봄, 겨울, 야경을 대작으로 그려내는가 하면, 금강산을 그린 대부분의 작품 안에도 작은 사찰들을 그려 넣었다. 주제와 소재선택에 있어 편협 되지 않은 이유는 작가의 종교관에도 드러난다.

종교에 대해 특별히 거부감이 없다. 내가 카톨릭 신자인데 불적을 그린다고 문제가 되는 것도 아니고, 종교는 제대로 믿고 삶속에서 잘 실천하면 되는 거라고 생각한다. 나는 세계 여러 곳을 방문하여 각 민족별 종교와 역사의 자취를 보고 그려왔다. 모든 유적들에서 그들의 정신과 미학을 발견하게 되었다.

즉 우리의 정신과 미학을 찾아내기 위해서 우리의 문화유산을 집중적으로 탐구한 것이다. 2011년~2012년에는 성철스님의 <법의>를 소재로 그렸는가 하면 <수행>, <원효>, <혜초>, <청음포행도>등의 작품을 통해 부처님의 말씀과 스님들의 행적을 작품의 소재로 삼았다. 성철스님의 일생을 주제로 한 작품을 구상할 때는 불교 철학을 공부하고, 스님이 기거하시던 방에서 잠을 자 보고, 스님 주변 사람들과 인터뷰까지 하면서 작품을 제작했다. 1994년 전시한 <타지마할>, <히말라야>, 2001년 <비경비서> 등의 작품도 작가의 이러한 창작태도에 의해 나온 결과물들이다.

2010년 이후 서에 대한 애착은 이제 수련의 성격까지 동반하여 자신을 연마하고 정신을 가다듬는 방편으로까지 된다. 성경이나 불경뿐 아니라 도덕경, 시문을 작품 속에 적극적으로 도입해서 화면에서 서가 차지하는 비중이 확대되는 경향이 짙어진다. <법의>에서는 비문(碑文)을 탁본하여 배경으로 삼는가 하면, <청음포행도>는 작품의 좌우에 법어(法語)를 한글로 써넣었다. 작품의 내용과 성격에 따라 다양한 서체를 구사한 화면은 보는 즐거움과 읽는 즐거움을 둘 다 충족시켜준다.

2012년 12월에는 작가의 글씨가 서체로서도 인정받는 전시가 있었다. 예술의 전당 서예관이 기획했던 <金生탄신 1300주년기념전>이 그것이다. 전시작 중에는 김생(金生), 추사(秋史), 소식(蘇軾), 모택동(毛澤東)등의 서체를 임모한 작품과 회화와 서체를 한 화면에 조합한 <청량산 필봉>, <금강역사>등이 있다. 전시를 대표할 만한 작품으로 <필농묵희연작筆弄墨戱聯作>과 <古篆고전-옛날 옛적에>을 들 수 있다. <필농묵희연작筆弄墨戱聯作>은 제목처럼 상형문자의 조형을 빌어 붓과 먹을 가지고 희롱하듯 유희적으로 표현한 작품이다. <古篆고전-옛날 옛적에>에서는 전각도(篆刻刀)를 가지고 돌에 글씨를 새긴 듯 강인하고 날카로운 서체를 보여줬다.

작가는 원시 암각화와 상형문자(象形文字)의 형상을 보고 의미보다 조형에 먼저 매료되었다고 밝혔다. 작가는 형상이 문자화되는 과정을 보고, 구상에서 추상으로 변모해 가는 서(書)의 미학을 간파했다고 보여 진다. 추사체(秋史體)를 오랫동안 임모하면서 추사 김정희(金正喜)가 붓을 쥐었던 방식을 찾아내고 그것을 자신의 붓 잡는 법으로 선택한 후로 작가의 필(筆)은 더욱 힘차고 활달하며 견고해졌다.

작가는 “붓은 수 만개의 털을 모아 만든 원추형의 필기구이다. 나에게 붓은 합심(合心)의 의미가 있다.”고 한다. 온 마음과 응축된 에너지를 붓 끝에 모으고, 한 획(劃) 한 획을 단단한 돌덩이에 전각도로 새겨낸 듯 써내려 간 작가 특유의 강인한 서체(書體)가 이때부터 빛을 드러내기 시작했다고 본다. 이러한 인상이 느껴지는 이유에 대해 작가는

붓을 움켜잡고 15°정도 기울어진 상태에서 지구의 중심에 붓을 꼽고 휘두른다는 생각으로 한다. 온몸의 기운을 붓 끝에 몰아넣는 것이다. 내가 붓 잡는 법을 개발한 것이 아니다. 추사선생의 방법을 따라 한 것이다. 단전에 힘을 주고 호흡도 단전으로 한다. 붓과 한지는 부드러운 것이지만 인지(認知)를 바꾸어서 금강석으로 만든 칼을 가지고 화강암 석판에 글씨를 새기는 마음으로 쓴 것이다. 글씨에 에너지와 메시지를 담는다는 생각으로 엄청난 힘을 들여 운필한다.

고 한다. 글씨를 통해 연마한 필의 힘은 회화 작품에서도 중심축을 이끌고 간다. 이 시기 작가의 회화 작품에는 어설픈 채색이나 묘사로 눈속임을 하지 않고 군더더기도 없다. 붓과 먹물과, 한지(韓紙)만 가지고 승부하는 것이다. 서에 탐닉하고 용필법(用筆法)과 인지를 바꾸면서 필선(筆線)과 조형에 변화가 왔다. 수묵화(水墨畫)의 생명은 필(筆)의 운용(運用)에 있다. 묵법(墨法)보다 필법(筆法)을 앞세운 이유가 거기에 있다. 작가의 작품은 이제 ‘그리다’는 표현보다. ‘긋다’ 로 해야 할 듯하다. ‘긋다’는 획(劃)이고 ‘그리다’는 화(畵)이다. 글씨와 그림의 경계가 허물어진 것이다. 이것은 글자와 그림의 근본 원리가 동일하다고 했던 장언원(長彦源)의 서화동체론(書畫同體論)과 맞닿는 지점이다. 작가가 그토록 갈구하며 찾고자 했던 ‘정신과 원형’ 즉, 형상너머의 것을 서의 조형원리를 통해 깨닫기 시작한 것이다.

마음이 어지러울 때는 글씨를 쓴다. 다양한 서체를 따라 써보고, 나의 마음이 가는 대로 써 보기도 하고…그러면 개안(開眼)이 된다. 나는 서(書)를 통해 의식의 변화가 왔다. 우주와 삼라만상의 원리를 조형적으로 디자인해 놓은 것이 서(書)이며, 서(書)에는 회화와 디자인이 다 들어 있다고 생각한다.

고 하는 작가의 생각이 <산고수장(山高水長)>(2012)과 <청량산사계(淸凉山四季)>에 잘 드러난다. <산고수장>은 山高水長이라는 한자를 종렬로 배치하여 구성한 작품이다. 세 번째 ‘물수(水)’ 글자를 위에서 아래로 비스듬히 뉘여, 물이 흐르고 있음을 암시하고, 긴장(長) 글자는 아래꼬리를 길게 내려 ‘길다’라는 글자가 지닌 의미를 이미지로 보여준다. 이미지와 뜻을 결합하는 조형원리는 상형문자에서 가져온 것이다. 굵고, 가늘고 비뚤비뚤하고, 때로 끊어질 듯 이어지는 선은 ‘긋고 쓰고 그리기’를 구분할 필요를 못 느낀다. 붓을 가지고 노는 것 같이 서법에 얽매이지 않는 자유로움과 여유, 해학까지 엿볼 수 있다.

<청량산사계(淸凉山四季)>는 3단구성의 조형이 눈에 띄는 작품이다. 청량산의 사계절을 4개로 구성하였고, 그림과 글씨로 디자인한 작품이다. 윗부분에는 원형안에 산의 사계절을 수묵산수화로 그려 넣었고, 중간부분에는 김생(金生)의 글씨를 임서(臨書)했다. 아래 부분에는 각 작품마다 허미수, 김정희, 최치원, 황기로의 글씨를 정방형안에 임서하여 구성하였다. 청량산의 사계를 상징하는 작품이라 하지만, 각 글들의 내용은 계절과는 관련성이 적어, 글의 의미보다 서체의 조형미에 치중한 걸로 보인다.

Ⅶ. 박대성, 신라인, 솔거 (2015년~현재)

2015년 8월에는 경주 <솔거미술관>의 개관기념전이 있었다. <솔거미술관>은 박대성작가의 창작품 617점(회화 435점, 서예 182점)과 벼루, 먹, 도자기를 포함한 수집품 213점 등 총 830점을 작가가 경주시와 경상북도에 기증하면서 설립된 미술관이다. 원래 명칭을 <박대성미술관>으로 하기로 하였으나 추진 과정 중 <솔거미술관>으로 바뀌게 되었으며, 개관 이후 박대성작가의 작품전은 상설전시로 꾸준히 이어지고 있다. 2015년 <솔거미술관 개관전>은 작가의 다채로운 작품을 한 번에 볼 수 있는 기회가 되었다. 미국에서 돌아온 후 경주를 오가던 1995년부터 2015년 상반기 작품들이 주로 기증되었는데, 1960년대 후반~1990년대 초반 작품들이 적은 것이 아쉽다.

2010년대 중반에 들어서며 작가의 필(筆)은 더욱 자신감이 넘친다. <우공투양도(牛公鬪洋圖)>는 두 마리의 소가 뿔을 맞대고 싸우고 있는 순간을 그렸다. 작가의 고향 청도는 소가 특산품이고, 소싸움은 청도의 오랜 전통놀이이다. 유년기부터 보아온 소싸움을 수묵기법으로 처리한 작품에는 현장을 본 사람만이 느꼈을 박진감과 긴장감이 전해진다. 최소한의 굵고 강한 필선만으로 흥분한 소들의 골격과 근육의 움직임을 잡아내고, 간결한 건필 몇 개로 소 눈의 투지(鬪志)까지 드러낼 수 있는 작가가 얼마나 있을까? 152×414cm 크기의 대작이고, 배경을 여백으로 두었는데도 소들의 기운은 화면 밖으로까지 넘친다. 소들의 싸움은 작가 자신과의 싸움을 의미하는 듯하다. 누구를 이기겠다거나 세상과 투쟁하겠다는 감정이 느껴지기보다 나태해지려는 작가자신 혹은 ‘예술’이라는 모호한 우상과 싸워 ‘박대성의 세계’를 만들어 내겠다는 의지를 보는 것 같다.

이 작품에서 또 하나 눈여겨 볼 것은 아호(雅號)를 삼릉곡 주인(三稜谷 主人)이라 쓴 것이다. 2000년 이전까지는 주로 소산(小山)을 사용하고 간혹 소평(小平)을 쓰기도 했다. 작가의 본명 대성(大成)이 의미가 너무 커서 호(號)를 소산(小山), 소평(小平)이라 지어 균형을 이루고 교만함을 경계했다고 한다. 2000년부터는 신라인(新羅人), 작은 뫼, 고신라 주인(古新羅 主人) 등을 주로 사용하고, 2010년 이후에는 삼릉주인(三稜主人), 삼릉곡 주인(三稜谷 主人), 고신라인(古新羅人), 우솔(又率)까지 더하여 작품의 성격에 따라 사용하고 있다. 경주에 정착하기로 마음먹고 거주지를 준비하면서부터 작가의 아호가 다양해진 것을 알 수 있다. 특히 우솔(又率)은 신라의 화가 솔거(率居)를 닮고 싶었던 작가의 소망이 담긴 것이기도 하다. 경주에 개관한 <솔거미술관>의 명칭도 이러한 이유와 연관이 깊다.

솔거에 대한 작가의 마음은 2016년 <小山 朴大成 畫業50년 기념전>에 출품되었던 <솔거의 노래>(201)에도 드러난다. 515×436cm크기의 <솔거의 노래>는 작가가 특별히 아끼는 작품이다. 하늘을 향해 용트림을 하듯 서있는 소나무들과 괴석을 소재로 한 작품은 작가의 정원 뜰을 그린 것이다. 갈대단을 엮어 만든 담장 뒤로 경주 삼릉(三陵) 소나무 숲이 호위무사처럼 뜰을 감싸고, 안뜰의 소나무 곁에는 몇 그루 대나무가 존재감을 드러내고 있다. 날카롭게 각진 괴석과 부드러운 덩어리 감의 괴석은 작가가 조성한 정원에 실재한다. 물결을 연푸른 선으로 단순화시킨 타원형의 연못과 백로(白鷺) 두 마리는 작가의 상상이 더해진 것이다. 큰 것과 작은 것, 거친 것과 매끈한 것, 직선과 곡선의 대극(對極)을 버무려 조화로움을 빚어낸 화면은 실제와 환영이 씨줄과 날줄처럼 교직하며 만들어 낸 환타지(Fantasy)가 있다. 작가는 이 작품에 대해

꿈인지 생시인지 모르겠는 오묘한 감정에 사로잡혀 이 작품을 그리게 되었다. 내 의지로 그린 것인지, 어떤 힘에 이끌려 그린 것인지 모를 정도로 그날의 체험은 특별했다

고 회상한다. 작품의 명제가 <솔거의 노래>인 것을 보면, 작가에게 ‘솔거(率居)’라는 존재의 비중이 매우 큰 것 같다. 이렇게 추측하는 이유는 화면 중앙의 괴석을 받치고 있는 석단(石壇)에 새겨놓은 작가의 글을 근거로 한 것이다.

나의 유년시절 집안 어른들께서 들려준 신라의 솔거 이야기가 오늘 화가의 길을 걷게 한 시작점이 되었다. 칠십이 넘긴 나이가 되도록 우연인지 필연인지 항상 소나무와 함께 살아온 삶이었다. 그림을 그리면서 가슴속에 품어온 솔거의 생각을 한 번도 놓쳐본 적이 없다. 내가 살고 있는 후원(後園)이 나의 그림 소재가 되어 어릴 때 꿈꾸었던 그 장면이 현실이 되었다. 한 폭의 노송도(老松圖)를 그리면서 그 꿈을 이룬 듯하다. 백로(白鷺)에 맑음으로 이상세계에 대한 갈망을 덧붙인다. 그리하여 이 그림을 ‘솔거의 노래’라 부른다.

- 을미년(乙未年) 몹시도 무더운 날 고신라인(古新羅人) 대성(大成)

<솔거의 노래>는 물푸레나무와 갈대를 숙성시킨 비법으로 만든 중국 고지(古紙)에 그렸다. 오래전 구입하여 아껴두었던 귀한 종이를 사용한 것을 보더라도 <솔거의 노래>는 작가에게 특별한 의미가 있는 작품임을 알 수 있다. 작가는 1990년 이후부터 최근까지 대부분 작품의 바탕재를 배접한 옥판선지(玉版宣紙)를 사용하고 있다. 재질이 매우 부드러우면서 먹물을 빨리 흡수하는 성질을 지닌 옥판선지는 수묵의 농담(濃淡)효과와 붓질의 흔적을 남기기에 용이하다. 그러나 표면 장력(壯力)이 약해서 박대성 작가처럼 속필(速筆)과 건필(乾筆)을 주로 사용하다보면 찢어지거나 밀려 버리는 단점이 있다. 작가는 섬세한 발묵(潑墨)효과와 활달한 필획(筆劃)을 동시에 받아주는 바탕재를 찾다가 옥판선지를 배접해서 사용하기 시작했다고 한다. 작가의 수묵작품 제작과정을 보면, 진한 먹물을 묻힌 붓의 다양한 운용(運用)으로 그리고자 하는 이미지의 대부분을 해결한다. 이후 먹물의 농담을 조절하며 평붓(납작한 붓)으로 마무리하는 방법을 쓴다. 최소의 재료로 단순한 기법을 사용한 듯 보이나 나머지 충족 요소인 작가의 역량이 작품의 모든 것을 결정짓는 것이다. 작가가 작품 제작에 사용하는 것은 배접한 옥판선지, 강모(剛毛: 산돼지털, 말총, 인조모, 호랑이털)와 부드러운 모(염소겨드랑이털, 소귀털)를 섞어서 만든 붓 한 자루, 평붓 한 자루, 먹물 등 4가지뿐이다. 포정해우(庖丁解牛)를 떠올리게 하는 능력이다.

2015년 이후 작품들의 특징을 보면 첫째, ‘한국적 미학의 원형 추구’ 둘째, ‘형(形)보다 의(意)를 중시하는 작화 태도’ 셋째, ‘서에 대한 지속적 탐구’로 볼 수 있다. 이는 작가가 2000년 이후 변함없이 추구해온 요소들이지만 시간이 경과하면서 폭넓은 소재와 구성방식을 더하며 심화되어 간다. 이 시기 작품 <필화(筆畵)의 멋>은 서와 화의 경계를 자유롭게 넘나드는 조형성을 보여준다. <불국사>(2017), <효설>, <老梅>에서는 대상들이 지닌 형(形)의 왜곡, 생략, 강조를 통해 한국미(韓國美)의 원형을 드러낸 것이라 본다. 위에 열거한 작품들을 보면, 더 이상 작가에게 건물이나 자연물의 닮음은 중요하지 않아 보인다. 그것들은 단지 작가의 의도와 감정을 담아낼 요소 중 하나인 것이다. 우리 섬 독도와 용(龍)을 조합한 <독도獨島>, 경주 주변에 산재한 유적물을 원형의 구도 안에 탁본기법으로 상징화한 <경주남산>등의 작품을 보면 대상의 형(形)을 재조합하여 작가의 ‘의(意)’를 함축적으로 드러내는 데 집중하고 있다는 것을 알 수 있다.

2000년대 이후 작품들은 점점 자연스러워지고 작위적이지 않다. 무엇을 그릴지 억지로 짜내지도 않고, 잘 그리려 하지도 않고, 꾸미려 하지도 않는다. 작가자신의 마음과 몸이 가는대로 하나씩 풀어낸 화면은 필과 묵이 조화를 이루며 우리를 그의 세계로 안내한다. 무거운듯하나 어둡지 않고, 활달하지만 가볍지 않은 중용(中庸)의 경계를 작품을 통해 보여준다. 작가의 먹색은 흑색(黑色)이 아니라 현색(玄色)이다. 세상 만물을 다 표현할 수 있는 색이 현색인 것을 작가의 수묵화를 통해 보게 한다. 어두운 밤 어스름한 달빛 풍경도 작가의 작품에서는 두렵게 느껴지지 않고, 고요함과 평안함을 주고 사색에 빠지게 한다.

2019년 9월 <솔거미술관>에서 선보인 최근작들에서는 원숙미와 웅장함, 칼로 베어낸 듯한 날카로움과 도끼로 내려친듯한 둔탁함, 어린아이 같은 천진함과 장난기까지 드러낸 필묵(筆墨)의 향연(饗宴)을 볼 수 있었다.

특히, <백두산白頭山>, <한라산漢拏山>, <금강산 총석정 동해일출도金剛山 叢石亭 東海日出圖>는 민족의 영산(靈山)이라 불리는 세 개의 산을 그려 우리 정신의 원형을 상징하고자 한 것이다. 515×436cm <백두산白頭山>작품의 아래 부분에는 화면을 양분하는 거대한 바위산과 나무 몇 그루가 자리하고, 중간부분에는 첩첩이 쌓인 바위계곡을 지나 낭떠러지로 쏟아지는 장대한 폭포수가 모습을 드러내고 있다. 화면의 윗부분에 백두산 천지의 전경(全景)을 그려 넣고, 하늘을 연상케 하는 공간에 애국가와 天地日淸(천지일청)을 써넣었다. 바위산의 웅장한 풍모와 대비되는 수목(樹木)의 간결한 표현은 작가가 즐겨 쓰는 구성방식이며, 화면을 보는 재미를 더한다. 중앙에 폭포수를 배치한 과감한 구도는 1978년 중앙미술대전에서 장려상을 수상한 <추학>과 유사하다. 백두산을 8회 방문하여 사생했던 작가는 백두산의 주요 경관이 머릿속에 담겨 있다고 한다. 작가는 “백두산은 민족정기가 어린 산이라 생각했고, 그 기상을 담아내려 했다”고 한다.

400×500cm <한라산漢拏山> 역시 <백두산白頭山>과 마찬가지로 중앙집중형 구도이며, 작품 상단에는 백록담(白鹿潭)을 품고 있는 한라산을 배치하고 하단에는 깎아지르는 절벽 사이로 폭포와 좌우에 수목을 그려넣었다. 구도는 <백두산白頭山>과 유사하나 물끄러미 물결을 바라보는 새 한 마리와 바위틈 사이에 계단 손잡이가 인상적이다. <백두산白頭山> 작품이 웅장하고 거칠며 담대한 느낌이라면, <한라산漢拏山>은 아기자기하고 섬세하며 삶과 가까운 곳에 있어 쉬이 다가갈 수 있는 산이라는 것이 느껴진다.

<금강산 총석정 동해일출도金剛山 叢石亭 東海日出圖>(400×500cm)는 어안(魚眼)으로 본 금강산을 상상해서 화면의 좌측에 동그란 원형으로 배치하고, 우측에는 금강산 총석정과 동해바다의 일출 광경을 그려 넣었다. 일만이천 봉우리들과 동해바다, 떠오르는 해를 그리면서 작가가 기원한 것은 무엇이었을까? 그동안 작가의 삶의 궤적을 보면 쉽게 해석해 낼 수 있다. 우리 민족의 혼과 문화의 원형에 대한 탐구심의 결과인 것이다. 이에 대해 작가는

나는 오래전부터 산수화 작가로 알려져 왔고, 산이 내 작품의 중심이 되어 왔다. <금강산>, <백두산>, <한라산>은 우리민족의 정기가 어린 대표 명산이라 선택했고, 작품의 스케일이 커지면서 함축적 내용과 이미지를 갖게 되었다. 아직은 미완이라 생각하고 앞으로 더 웅장하고 함축적 미의식을 연구할 생각이다.

라고 한다. 작품의 내용과 수준을 차치 하고라도 70중반의 연배에 몇 천호의 대작들을 그린다는 것 또한 작가의 심신단련이 어느 정도 인가를 짐작케 한다.

본 연구를 위해 2019년 작가의 작업실에 수차례 방문하였을 때, <백두산白頭山>과 <한라산漢拏山> 두 작품의 제작 과정을 잠깐씩 지켜 볼 수 있었다. 큰 한지(漢紙)를 밟고 서서 거침없이 그려나가는 작화태도를 보며, 이미 백두산과, 한라산은 작가의 머릿속에 있었다는 것을 알 수 있었다. 수많은 사생과, 구상을 통해 작가의 내면에 그려온 이미지가 샘물이 솟아나듯 화면위에 모습을 드러낸다는 인상을 받았다.

2019년 전시작 중 눈길을 끄는 <탈> 시리즈는 다양한 서체와 아프리카 전통가면을 조합하여 구성한 작품들이다. 1990년 즈음 필자의 부친과 필자가 박대성 작가의 자택을 방문하였을 때 한방 가득 모아놓은 아프리카 공예품을 볼 수 있었다. 주로 사람 모습의 탈이 많았던 것으로 기억한다. 오래된 추억을 회상하게 한 <탈>시리즈는 최근에 다수 제작되었다고 하나 아프리카 공예품은 이미 오래전부터 작가가 흥미를 갖고 탐구해온 소재 중 하나였다. 아프리카 예술품에서 영감을 얻고 영향을 받은 작가들이 많지만 작가는 이국적 소재로서 보다 각 민족의 특성이 반영된 ‘문화의 원형질 탐구’에 더 비중을 두었던 것으로 보인다.

2019년 작품 중 <별빛>, <아리랑 별빛> 두 작품에 한글 ‘별’과 빛을 상형화한 이미지를 조합한 예는 작가의 기발한 상상력과 재치를 엿볼 수 있다. <화문花文>, <문자文子> 시리즈는 문자, 동물, 식물 들을 소재로 하였는데 서체와 동식물들의 형상에서 유희적 감정과 해학적 요소가 전해진다. 작품은 작가의 성정이 투영지기 마련인데 <청개구리>, <술꾼의 시>를 보면 박대성 작가가 얼마나 유머가 있고, 유연한 사고의 소지자인지 알 수 있다.

<청개구리>는 불효자 청개구리를 주인공으로 하는 동화를 옮긴 것으로 목판 글씨체로 쓴 것인데, 어머니의 말을 듣지 않고 거꾸로만 하는 아들 개구리의 태도를 의미하는 것으로 ‘거’라는 글자를 거꾸로 써서 이를 강조했다. <술꾼의 시>는 술꾼이 동네 어귀에 있는 술집들의 위치를 하나씩 하나씩 적은 내용인데 작가는 글씨체를 비뚤비뚤하게 해서 술 취한 형상을 비유적으로 표현했다. 필자가 출처를 묻자 “조선시대 민간에서 전해지던 글을 모아놓은 책을 보고 재미있어서 적어 놓았다가 쓰게 되었다”고 한다. 이처럼 최근 글씨들에서는 해학과 유희로 빚어낸 자유로움이 더해진다. 서화를 통해 차원의 깊이를 스스로 체득한 작가에게 필연적으로 뒤 따르는 ‘경지’가 아닐까 하는 생각이 든다.

작가에게 있어 서(書)가 지닌 의미는 무엇인지 질문했다.

서화(書畫)가 둘이 아니다. 서(書)는 기둥이고 뼈대이며, 화(畵)는 지붕이고 살이다. 나는 서화동체론(書畫同體論)의 새로운 패러다임을 통해 내 세계를 열었다. 이제 누구의 말을 들을 시기는 지났다는 생각이 최근에 들었다. 전통 상형문자를 보고 “자신이 만들 수도, 파괴할 수도 있는 것이 자신이 세운 필법이다”라는 것을 깨달았다. 글씨도 그림처럼 나의 글씨를 추구하고, 이를 현대에 맞게 적용하는 것이 앞으로의 과제이다. 이제 서(書)인지 화(畵)인지 모를 지경까지 추구할 예정이다. 이것이 내가 생각하는 ‘현대화’라고 보고 있다.

2019년에 작가는 고향인 청도의 산 깊은 곳에 또 하나의 작업실을 마련했다. 가까이는 인가도 없는 곳이지만 작가는 주로 이곳에 머물며 창작에 집중한다. 누가 보아도 ‘자발적 유배’다. 외롭지 않은가 물으니 “즐길 것이 없으니 그림을 그리고, 외로우니까 외로움을 잊으려고 그림에 집중하게 된다”고 한다.

작가를 보면서 평생을 안주하지 않고 창작의 절벽 끝에 자신을 서게 한다는 생각이 들었다. 도망갈 곳이 없으니 떨어지거나 비상(飛翔)하거나 둘 중 하나다. 창작의 고통을 두려워하지 않고 예술가의 삶을 운명으로 받아들인 사람 박대성. 누구보다 척박한 토대위에서 가장 화려한 꽃을 피워내고, 그 향기로 많은 사람의 영혼을 위로해 주는 사람이라는 생각은 과한 것일까?

작가연구, 자료정리, 인터뷰, 영상촬영 등으로 경주를 오가며 일을 진행하는 동안 1박2일씩 십여 차례 작가의 자택에 머물며 보아온 작가의 일상은 자기관리가 습관화 되어있다는 점이었다. 새벽에 기상을 하면 안방에 붙여놓은 기도문을 읽고 아침기도로 하루를 시작한다. 간단한 식사, 산책, 공부, 작업, 운동, 밤기도, 취침 등을 규칙적으로 하고, 잠깐 산책을 다녀오고서도 집 대문 안에 들어서서는 두 손을 모으고 기도를 한다. 한겨울을 제외하고는 냉수마찰을 즐길 정도로 강건하다. 밤을 새워가며 붓을 잡지 않으며, 소식(小食)한다. 흡사 수도승의 하루를 보는 것 같았다. 작가에게 앞으로 추구할 작품의 방향에 대해 물으니 삶의 태도를 먼저 언급한다.

마음을 닦고 다스리는 것이 먼저고, 맑고 부끄러움을 없는 삶의 태도가 먼저다. 자비로움과 자유로움, 거리낄 것 없는 삶의 태도를 100% 실천하느냐가 목표이다. 그래야 붓도 제자리를 간다. 그것이 궁극적으로 예술의 완성된 경지라고 생각한다. 모든 것은 사람이 어떤 마음가짐을 갖고 다루느냐가 중요하다고 본다. 만물은 ‘동일체’이며. 나뭇가지가 바람에 흔들리는 것도 그냥 흔들리는 것이 아니고, 다 이유가 있다는 생각이 든다.

작가의 화업을 연구 · 정리하면서 개인적으로도 많은 공부가 되었다. 그것은 한 인간의 삶의 궤적을 좇아가며 그로 인해 파생된 창작품과의 연결고리를 찾는 일이었고, 그로 인해 작품에 대한 이해가 심화되어가는 것을 느꼈다. 필자는 작가의 작품 비평문을 쓰면서 박대성 작가의 인터뷰내용을 중심에 두고 작가의 언어를 생생히 살리고자 애썼다. 그래서 비평의 성격보다 기록의 성격이 강하다. 필자 역시 작품창작을 하는 작가로서 작가의 정체성이 곧 그의 작품이며 생애의 변곡점에서 작품의 경향 또한 변화될 수 있음을 인지하고 있기에, 작품의 분석에 앞서 작가 주위 환경변화와 박대성작가의 견해들을 정리해 보고자 했다.

시기별 작품해설

작품해설 바로보기

Ⅰ. 머리말

박대성(朴大成, 1945- )은 수묵화를 기본 매개로 산수와 서예, 문방, 인물, 영모, 화조 등 다양한 분야의 소재를 독특한 필법과 참신한 감각으로 구성한다. 최근의 작품은 수묵화로서 보기 드물게 500호가 넘는 대작의 작품을 여러 점 발표하고, 화가로서 필력을 강조하는 ‘기운생동(氣運生動)’과 ‘서(書)’를 바탕으로 조형 감각을 활용하여 수묵의 농담대비를 보여주는 작품 세계를 구축하고 있다.

제도권 교육없이 ‘동양화’에 입문한 박대성은 처음 화단에 등단한 1966년 이래 현재까지 50여 년 넘게 전업작가로 화업을 지속했다. 이러한 결실로 한국화 부문에서는 보기 드물게 중국 북경의 국가미술관에서 《小山 朴大成》(2011.5.27.-6.7) 서화전시를 열었고, 2015년 경주 솔거미술관의 박대성관 설립, 최근 잇따른 해외 박물관에서 콜렉션 소장과 전시, 2021년부터 미국 전시일정이 잡히면서 박대성의 작품 세계가 재평가되고 있다.【주석1】

박대성은 1960-70년대 대구화단에서 드물게 國展에 8회 입선했고, 2회 중앙미술대전(1979) 대상을 수상하며 한국화 화단에서 크게 주목을 받았다. 그리고 1980년대 초반 형성되기 시작한 화랑의 전속작가 1세대(가나화랑)이자, 호암갤러리(삼성그룹)의 전속작가로 작가의 신체적 여건에 굴하지 않고, 특정한 화파나 화단에 속하지 않는 독특한 이력을 가지고 있다.【주석2】

전업작가로 화랑에서 보여준 박대성의 활발한 활동에 비교하면 한국 현대 수묵화의 흐름에서 박대성의 작품은 미술사에서 주목받지 못한 측면이 있다. 당시 이상범(李象範, 1897-1972), 노수현(盧壽鉉, 1899-1978)식의 산수화에서 벗어나려고 했던 1970-80년대 수묵화의 움직임에서 박대성 작품은 참신하다는 평을 받았다. 하지만, 학술적으로 당시 제도권 미술계를 중심으로 이루어졌던 1980년대 수묵화 운동의 관점에서 박대성은 이와는 거리가 있었으며, 개별 작품 세계에 대한 조망이 미약했다.【주석3】

본고는 그동안 조사 연구한 시기별 박대성의 주요 작품의 맥락을 시기별로 구분하여 박대성 작품의 특성을 구체화하고자 한다. 이를 위하여 먼저 박대성 화풍의 변화를 알 수 있는 주요한 개인전의 흐름을 살펴보고, 시기별 전시의 주요 작품으로 출품된 작품과 작가 인터뷰를 토대로 변화의 과정을 추적하고자 한다.

Ⅱ. 유년시절과 화업의 시작

박대성은 경북 청도군 운문면 공암리 출신으로 1945년 6월 8일 7남매 중 막내로 태어났다. 한의사였던 아버지 덕에 유복했던 가정에서 성장했지만, 어머니가 일찍 돌아가셨다.【주석4】 그리고 6.25 이전 이념적 좌우대립이 격화되었던 1948년 즈음에 한밤중에 집에 공산당원이 침입하여 아버지가 사망하고, 본인은 왼팔을 잃은 사고가 일어났다.【주석5】

박대성의 회고에 따르면 집에는 늘 머리맡에 병풍이 쳐있고, 종이, 먹, 붓이 항상 있는 환경이라 어릴 때 한지에 병풍 그림을 따라 그리곤 했다고 한다. 25살 나이 차이가 나는 큰형이 재능을 알아보고 교육을 받을 수 있게 지원해주었고, 사고로 잃은 팔 때문에 아이들의 놀림이 심해서 중학교 졸업 이후에 고등학교 진학을 생각하지 않았다고 한다.【주석6】

중학교 졸업 이후에 1963년부터 집안 어른의 소개로 서정묵(徐正黙, 1920-1993)의 문하에서 5년간 그림을 배웠다. 본격적으로 화업을 시작한 이후 1967년에는 집안 어른의 소개로 당시 서울대 미술대학장인 조각가 김종영 교수를 소개 받았고, 다시 김종영 교수의 소개로 서울대 동양화과 교수인 박노수(朴魯洙, 1927-2013))와 이영찬(李永燦, 1935-)화백을 알게 되어 조언을 받게 되었다. 박대성은 이영찬과는 사제간으로 지냈고, 박노수에게 기회가 있을 때마다 그림을 보여주며, 본인의 그림을 그리라는 조언을 받았다.【주석7】

작가는 1968년 부산 동아대학교에서 열린 국제미술대전에서 첫 입선을 했다.【주석8】 그리고 1969년 <모추(暮秋)>로 18회 국전에서 입선하면서 당시 대구화단에서 신진 화가로 알려지고, 대구 동성로에 화실을 개원하며 화가로서 활동하기 시작한다.

Ⅲ. 시기별 작품 분석

박대성은 1970년대는 국전과 중앙미술대전 등의 공모전을 중심으로 활동하는 경향이 두드러진다. 이러한 공모전의 입선과 수상으로 활동 기반이 대구화단에서 서울화단으로 넓어졌다. 또한 1980년대 화랑계가 전성기를 맞으면서 신예작가로 선정되어 화명을 알릴 수 있었다. 이러한 변화가 작가의 작품에 반영되어 재료와 기법에서 여러 실험과 시도를 해보고, 산수화에 머물지 않고 장르를 계속 넓혀갔다. 특히 1988년 이후 중국, 실크로드, 북한 기행은 이러한 박대성의 조형적 변화에 기폭제가 되었다. 1990년대 이후 나타나는 박대성의 화풍은 변화를 받아들이고 폭넓게 학습하는 화가의 역량이 어느 정도 성장하는지 시기별로 가늠할 수 있다.

2000년대 이후 경주를 소재로 한 작품과 書, 골동품 등을 회화적 언어로 끌어들이는 방식은 박대성의 새로운 조형세계가 탄생하는 결과가 나왔다. 이러한 과정을 통해 기존 경물을 해체하고 재구성하는 다른 형태의 사의적 산수화를 만들어가며, 박대성 특유의 화풍이 형성되는 과정을 보여준다.

1) 1970년대 공모전을 통한 입상

박대성은 대구를 기반으로 개인전과 국전 중심의 공모전을 통해 젊은 화가로서 명성을 쌓았다. 대구 동성로에 화실을 개원하며 활동했고, 이를 계기로 1970년 6월 11일에 처음으로 대구 공화화랑에서 첫 개인전인 《제 1회 소산 박대성 동양화전》(6.11-15)을 열었다.【주석9】 기록에서 <여름(병풍)>, <雨後>, <사계절(병풍)>, <모란> 등이 25점이 출품된 것으로 보아 당시 산수와 화조화를 그렸음을 알 수 있다.

당시 박대성은 여러 방면에서 배움을 찾았던 것으로 보인다. 당시 박대성 화실에는 영남대학교 철학과 채수한(蔡洙翰) 교수의 통불교 사무실에서 채교수의 제자인 정영도 선생을 비롯하여 김원중, 오상태, 장윤익, 송효익, 이해두 등이 사무실에서 문학과 미술에 대해 토론했다. 박대성은 채수한과 정영도에게 불교와 니체철학, 김원중에게 시에 관한 화제들을 듣고 동성록의 녹향과 하이마트 음악실에서 감상한 음악을 화폭에 담았다.【주석10】

이후 연이은 19회 국전에서 <산곡(山谷)의 가을>로 입선하면서 대구화단의 동양화를 대표하는 신진 화가로 평가받고, 이후로 국전에 계속 입선하며 대구에서 활동하게 된다 <표 1>.

<표 1> 1960-1970년대 작가의 수상경력

|

연도 |

전람회명 |

수상내역 |

수상작 |

|

1969 |

18회 國展 |

입선 |

<暮秋> |

|

1970 |

19회 國展 |

입선 |

<山谷의 가을> |

|

1971 |

20회 國展 |

입선 |

<가을> |

|

1972 |

21회 國展 |

입선 |

<溪流> |

|

1973 |

22회 國展 |

입선 |

<山谷> |

|

1974 |

23회 國展 |

입선 |

<가을> |

|

1975 |

기록없음 |

- |

- |

|

1976 |

기록없음 |

- |

- |

|

1977 |

26회 國展 |

입선 |

<해안> |

|

1978 |

27회 國展 |

입선 |

<추성> |

|

1978 |

1회 중앙미술대전 |

장려상 (당시 대상 없음) |

<秋壑> |

|

1979 |

2회 중앙미술대전 |

대상 |

<霜林> |

국전에 출품되었던 작품은 크게 관념 산수 가운데 대경 산수와 근대적 사생 풍경으로 나누어 볼 수 있다. 첫 입선작인 18회 <모추>(1969)와 19회 <산곡의 가을>(1970)은 대경산수 유형의 작품이다. 두 작품은 전체 산을 부감으로 조망하고 계곡을 보여주고 있다. 계곡의 물길과 산등성이가 유기적으로 연결되며 계곡의 물길 표현에 따라 전체 화면의 인상을 결정한다. 멀리서 내려보는 부감의 구도로 산의 율동감과 원경의 안개를 표현한 방법은 당시 영향을 받았던 이영찬의 산수화와 유사하다.【주석11】

20회 국전 입선작인 <가을>(1971)은 대경산수에서 벗어난 근대적 사생 풍경의 영향을 받은 작품으로 볼 수 있다. 특히 중경의 소나무를 크게 강조하고, 원경의 한옥이 살짝 보이는 구도는 1990년 이후의 주요한 작품인 <천년배산>, <불국설경>과 같은 작업에서도 지속적으로 보여, 작가가 선호하는 구도로 볼 수 있다. 대경산수를 강조한 초반의 작품이 산세의 세밀한 준찰과 중경과 원경의 표현이 강조되었다면, 시기가 내려오면서 점차 근경이 중요한 조형 구도로 자리 잡게 된다.

다음 해 <계류>(1972)에서는 다시 대경산수와 근경을 절충한 형태의 계곡 구도를 보여준다. <산곡>(1973), <가을>(1974)에서는 강한 곡선으로 근경의 대상을 중요하게 형상화했고, 원경은 안개에 쌓인 듯한 느낌을 주고 있어서 서정성을 주고 있다. 강하고 부드러운 화면 구성이 작품에 강하게 대비를 준다. 이러한 기법에서 기본적인 강함과 부드러움의 대비는 이후 박대성의 작품에서 계속 나타나며, 화면의 주제를 이끌어가는 방법으로 활용하고 있다.

1974년 12월에 박대성은 대만 중국수채화회(中國水彩畵會) 초청으로 타이베이에서 수학하며, 고궁박물원에서 중국의 역대 유명화가들의 전통회화 작품을 실견할 수 있었다. 참관증이 있어서 하루에 한 작품씩 실견할 수 있는 특전이 있었고, 이를 통해 유명 대작들을 직접 볼 수 있었던 것이 이후 작가에게 많은 영향을 주었던 것으로 보인다.【주석12】

대만에 6개월간 체류하며 대만의 풍경을 사생하며 그린 작품들로 타이베이 공작화랑(臺北 孔雀畫廊)에서 《小山 朴大成 韓國畵展》(1975.2.27.-3.4)을 열기도 했다.【주석13】 작품들은 대부분 5-6호 정도의 수묵담채의 소품으로 대만의 시장과 풍경을 그린 작품이 대부분이다. 그리고 대만에서 귀국하기 전에 일본 후쿠오카의 선(サン)화랑에서 《大韓民國 小山 朴大成展》(1975.3.9.-14)을 열었다.

타이베이에서 돌아온 박대성은 대구 매일신문사 사옥 안에 생긴 매일화랑의 개관기념으로 《小山 朴大成 東洋畵 歸國展》(1975.4.1.-7)을 열었다. 이 전시에서 박대성은 <바나나밭>, <고궁박물원>, <야자수>, <과일가게>등 당시 대만에서 본 풍경들을 작품으로 전시했다.【주석14】 이렇듯 1970년대 중반에는 개인전 개최와 국전 출품을 중심으로 지역신문사의 후원을 받으며 대구에서 작가로서의 입지를 튼튼히 다지고 있었다.【주석15】

박대성은 1975년 대구를 떠나 서울에 거주하고, 서양화가인 정미연 작가와 결혼하면서 부인을 통해 데생을 배웠다고 회고한다.【주석16】 이러한 변화는 지방작가로만 평가받았던 틀에서 조금씩 벗어나며, 화풍에 변화를 주기 시작했다.【주석17】

1975-76년에는 국전에서 연이어 낙선하고, 1977년 다시 <해안>으로 국전에 입선했다. <해안>은 1976년 개인전에 출품한 <낙산사 의상대>(1976)를 모티브로 절벽을 확대하고 강조하였다. 초묵으로 부분마다 점을 찍는 듯한 부벽준으로 파도를 맞고 있는 절벽의 거칠고 강한 형세를 보여주고 있으며, 원경의 나무와 정자는 옅은 담채로 처리하였다. 1978년 국전 입선작 <추성>에서는 이전과 같은 계곡의 모습을 그렸지만, 절벽의 면을 바른듯한 부벽준을 써서 양감을 주었고, 산세보다는 전경과 중경의 절벽과 구불구불한 소나무를 강조하며 강한 괴량감을 주고 있다. 이러한 유사한 구도의 작품을 《중앙미술대전》에 출품한 <추학>(1978)에서 볼 수 있다.

1978년에 시작한 중앙일보 주최의 《중앙미술대전》은 당시 미술계 변화의 분위기를 입증한다. 당시 국전의 문제점이 대두되었고, 새로운 작가들의 발굴을 위한 국전의 민영화와 신문사에서 새롭게 공모전을 실시하고 있는 시기였다.【주석18】

박대성은 1회 《중앙미술대전》 동양화 부문에서 <추학(秋壑)>으로 대상 없는 장려상을 수상하며 자신감을 얻었다고 한다. 1979년 2회에는 동양화부문에서 <상림(霜林)>으로 대상을 받으면서, 본격적인 서울에서 개인전이 열리기 시작한다. 당시 <상림>은 시선에서 보이는 풍경을 삼각형의 안정적인 구도로 재배치했다. 밭 이랑과 언덕은 갈필을 비벼 까칠하고 메마른 풀과 낙엽이 있는 느낌의 공간으로 그렸다. 나무는 앙상하지만 물기가 많은 담채로 처리되어 안개에 휩싸인 나무의 모습이 연상된다. 원경의 흐릿한 산은 안개 낀 풍경의 분위기를 고조시키고 있다.【주석19】

당시 박대성은 우선 ‘六大家의 風’에서 벗어나야겠다 생각하면서 그린 작품이 중앙미술대전에 출품한 작품이라고 회고한다. <추학>은 설악산을 부벽준으로 강하게 그렸고, <상림>은 시골에서 자란 감성으로 아스라하게 그렸다고 기억한다.【주석20】 이러한 화면에 대한 다른 접근은 <상림>이 이전까지 관념산수화에서 머물렀던 작화태도에서 본격적으로 실경을 염두하고 그리는 자세로 전환되었다고 평가받는다.【주석21】

박대성의 실경을 소재로 삼은 작품들은 개인전을 통해서 <북한산성>(1978), <화계사>(1978)와 같은 작품에서도 꾸준히 나타나나, 국전과 같은 공모전에서는 당시 수상에 전형적인 관념산수의 틀로 출품했던 것으로 보인다. 특히 <상림>의 시점은 평원법에 가깝게 관람자의 눈높이로 고정되면서, 이후에 전개될 작품의 변화를 보여주고 있다.

1970년대 박대성의 작품 소재는 명산이나 관광명소, 시골마을이나 한적한 교외 등을 꾸준하게 중심소재로 삼고 있다. 1970년대 화가들이 실경에서 도시민의 생활이나 장소까지 소재를 넓혀서 그렸던 것과는 박대성은 자연경관, 한적한 교외 등을 일관되게 그렸다.

2) 1980년대 새로운 산수화와 대작(大作) 시도

1980년대에 들어서면서 박대성은 동양화를 이끌어나갈 30대 기수로서 조망을 받고, 작업은 실경을 위주로 한 수묵담채와 수채화와 아크릴 물감을 사용하는 큰 전환점을 맞이한다. 박대성은 신세계미술관에서 《소산 박대성 작품전》(1982.3.16.-22)을 시작으로 본격적으로 서울에서 개인전을 열기 시작한다.【주석22】 당시 화랑가는 불황을 타개할 목적으로 새로운 신진화가들을 발굴하고 있었고, 박대성 역시 유망한 신진 동양화가로 소개되었다. 이러한 분위기에서 박대성은 1983년에 가나화랑의 첫 번째 전속작가로 활동하게 되었다.【주석23】

당시 박대성은 1982년 가을부터 작업실을 경기도 팔당 쪽으로 옮겨 작업에 전념했다. 작품에서 1980년대 초반기 작품은 <추성>(1978), <상림>(1979)과 같은 산수의 경향이 함께 나타나고, 실경의 소재 선택이 눈에 띈다. 특히 1980년대 중후반에 들어서면서 실경을 소재로 한 산수와 풍경 작품을 많이 볼 수 있다. 앞서 보았던 국전에서 보여준 관념산수화의 구성과 유사한 근경, 중경, 원경을 의도적으로 구분한 구도와 달리 1980년대의 산수의 시점은 관람자의 시선에서 크게 벗어나지 않는다. 실제 눈앞에 있는 듯 평원의 시점에서 근경이 강조된 구도로 변화한다.

이와 같은 작품의 변화된 경향은 <을숙도>(1982)에서 가로로 긴 화면의 전환, 평원시점에서 전경의 갈대가 강조된 강둑 풍경에서 찾아볼 수 있다. 이러한 모습은 <팔당풍경>(1986)에서 지속되고 있다. 그리고 박대성이 <상림>(1979)에서 보여준 까칠한 준찰을 사용하여 가을의 마르고 건조한 느낌과 정취를 나타내는 모습도 <만추2>(1986)에서 볼 수 있다.【주석24】 이 시기는 한지 만드는 장인들을 직접 집으로 불러서 시설을 갖추어놓고 한지를 다양한 크기로 떠서 사용했다고 하며, 바탕 재료에 관심을 두고 여러 실험을 하는 모습을 볼 수 있다.【주석25】

1988년 호암갤러리에서 열린 《소산 박대성》(1988.3.9.-4.7)은 박대성의 조형세계에 가장 큰 변화를 준 시작점이 되었다. 당시 작가는 600여 평의 호암갤러리(전 TBC사옥)에서 열리는 전시에 단 10개월의 준비 기간에 밖에 주어지지 않았다.【주석26】 이러한 대형 전시 공간을 채울 수 있는 방법으로 대작을 고민했고, 박대성은 실경에 역점을 둔 당시의 작업의 연장선에서 수묵화에 과감한 채색을 도입한 보기 힘든 대형 작품 <일출봉>을 비롯하여 100호 이상의 작품을 출품하여 화단의 주목을 이끌었다.【주석27】

전시 작품의 소재는 설악산, 제주도, 동해, 홍도, 을숙도를 비롯하여 한적한 교외의 뜰, 정원, 방앗간, 가을 풍경 등을 그렸다. 공통적으로 나타나는 점은 종이 흙빛 바탕의 암갈색의 색조가 나타난다. 작가는 이를 위해 평원의 시점으로 대작에서는 간결한 필선 구성과 수묵 담채와 다르게 채도가 높은 색상들이 화면을 이룬다. 소품에서는 갈필과 굵고 짧은 붓질로 연속해서 화면을 메꾸어가는 특유의 가을 풍경이 주를 이룬다.

작가는 수묵화를 매개로 하는 작가로 드물게 당시 이러한 공간에 전시할 대작의 작품을 준비하기 위해 재료와 기법에 변화를 주었다. 대작의 크기 때문에 화선지를 배접할 방법이 없어서, 스크린용 광목을 이용해서 나왕 수입목으로 캔버스를 짰다고 한다.【주석28】 당시 인터뷰 자료에 따르면, 작가는 당시 팔당 작업실에서 전시에 사용할 종이를 기술자를 불러 직접 제작한다. 그리고 야생말의 털로 만든 장봉 ‘山馬毫’와 ‘天保九如’ 먹을 직접 갈아서 사용했다. 그리고 기존의 분채와 안채가 아닌 ‘뉴튼’과 ‘램브란트’ 수채화 물감과 아크릴 물감을 사용한다고 밝혔다.【주석29】 특히 아크릴 물감의 사용은 채도를 높이기 위해 이 전시를 위해 한시적으로 사용했다고 한다.

이와 같은 수묵화에서 전례 없는 대작의 출현은 작가가 재료를 기존의 종이에서 광목으로, 전통적인 분채와 안채에서 수채화 물감으로 과감한 전환을 시도했다. 이러한 상황은 화가의 재료 선택에 대한 유연함을 보여주고 있다.

이 전시의 가장 대표작으로 선정되는 <일출봉>은 작가가 전시를 앞두고 직접 제주도로 내려가 여러 날 기다리고 관찰하다가, 배를 빌려 멀리서 일출봉을 관찰하고 이에 관련한 이야기를 들으면서 그림을 그릴 수 있는 자신감을 얻었다고 말한다.【주석30】 작가는 일출봉의 옆 모습을 조망할 수 있는 구도로 일출봉을 간략한 선으로 구성하고, 약간의 피마준을 활용하여 양감을 주었다. 성산일출봉의 방향과 반대 방향으로 바람에 휘날리는 갈대의 모습이 화면에 시선을 사선으로 나누어 주어 시각적으로 안정감을 준다. 갈대는 작가의 의도대로 풍죽(風竹)처럼 재현되었다. 이러한 대작의 출현은 1년 전 <일출봉>(1987)에서도 볼 수 있다. 박대성은 대작으로 발묵을 중심으로 하는 박노수의 채색수묵화풍을 보이는 산뜻한 채색으로 일출봉의 단면을 그려내고 있다.

<만추>(1988)에서는 <상림>(1979)을 연상할 수 있는 건조한 붓터치가 만들어 내는 양감과 원경의 아스라한 분위기가 지속되는 것을 볼 수 있다. 작가가 대작으로 가장 먼저 작업했다는 <고도>(1988)는 경주의 ‘계림’을 소재로 한 작품이다. 전경의 굵은 옹이의 나무가 간략한 필선과 채색으로 처리된 반면, 뒤편의 건물은 섬세하고 부드러운 붓터치로 화면의 조화를 이루고 있다. 이러한 화면의 구성은 이후에도 박대성의 작품에서 꾸준히 나타나는 하나의 양식으로 박대성이 1988년을 기점으로 실경산수를 구성하는 본인의 틀을 갖추어 나간 것으로 보인다.

작가는 이 전시에서 소품으로 수묵담채의 정물화인 <산열매>(1988), <열매>(1988)와 전통 소재인 파초와 여인의 누드상을 함께 조합하는 대범한 작품인 <파초>(1988)를 함께 소개했다. 이는 기본 사생, 데생이라는 당시 한국화를 그리는 작가들이 비평가들에게 늘 약점으로 여기는 점을 극복하고자 했던 의도로 해석할 수 있다.【주석31】 또한 이후에 박대성의 실경 소재에 천착한 산수화를 그리는 작가가 아닌 다양한 장르를 소화할 수 있는 화가로서 가능성을 볼 수 있는 작품이다.

호암갤러리 전시 이후에 박대성은 삼성그룹의 후원으로 평론가 윤범모와 함께 당시 수교가 없었던 중국을 여행하며, 백두산, 연변, 북경, 계림 등을 3개월간 여행할 수 있었다. 그리고 북경에서 리커란(李可染, 1907-1989)을 만나서 ‘書’를 중시하라는 그림에 대한 가르침을 받을 수 있었다. 연이어 1989년에는 월간 중앙일보 화문기행으로 실크로드 기행을 떠나면서, 화가로서 다양한 소재를 다루고 학습하는 시간을 보냈다.【주석32】

이렇듯 1980년대 박대성의 작품은 공모전에 집중했던 1970년대와 다르게 화단의 인정을 받으며 화랑의 전속작가로 활동했다. 이러한 상황은 작가가 여러 재료와 기법을 실험하는 창작활동의 기반이 되었으며, 작가의 조형세계가 변화할 수 있는 계기를 마련해주었다.

3) 1990년대 채색에서 수묵의 전환과 소재의 변화

1990년은 박대성의 작품에서 변화가 가장 많이 이루어지는 시기다. 윤범모와 함께한 중국기행(1989), 실크로드 스케치(1993), 뉴욕 소호 학습기간(1994), 실크로드 미술기행(1995)은 수묵화의 외국 풍경 소재와 인물, 기법에 관심을 두는 계기가 되었다.【주석33】 이러한 다년간 외국 여행을 계기로 외국의 소재와 풍물, 인물들은 박대성 작품에 가볍지 않은 소재로 등장한다.

1990년과 1994년의 개인전을 통한 주요 작품은 실경을 소재로 한 풍경과 가을의 경치를 다루며, 이국의 풍물을 다루었다. 또한 1986년 이후 수묵에 채색을 강조한 경향이 지속된다. 주요 작품인 <秋>(1990)와 <靜>(1994)는 1988년도의 작품들과 비교하면 다소 차분해진 담채의 경향을 보인다. 그리고 <석림>(1990)과 <히말라야>(1994)는 외국 기행을 간 장소의 분위기나 강렬한 인상들이 작품에 반영된 모습을 보인다.

무엇보다도 1994년도의 발표 작품에서는 문인화 형식을 빌린 화제가 하나의 조형요소로 등장한다. <화초>(1993), <새벽>(1993)에서는 작가의 감정을 담은 글들이 작품의 성격을 결정짓는다. <화초>에서는 발묵을 활용한 담채의 화초에 작가의 진솔한 감정을 담았다.【주석34】 <새벽>(1993) 역시 전경의 나무 주변에 선염을 강조하고 나무 주위로 죽음과 이별, 삶이라는 작가의 생각을 담은 글을 한글로 새벽 나무 주변의 공기를 형상화하듯 적었다. 이러한 화제의 적극적인 도입은 이후 작가의 書에 대한 관심을 보여주고, 기본적인 문인화의 골격을 갖추어 가는 기반으로 볼 수 있다.

이 전시의 작품 장르의 큰 변화로 적극적인 인물화 작업을 볼 수 있다. 실크로드에서 그린 <회상>(1994), <위그르족>(1994)에서는 인물화에 능숙한 모습을 볼 수 있다. 흰 머리의 주름진 노파가 달을 올려다보는 시선과 분위기, 수묵으로 처리한 주름의 간결하고 핵심적인 표현이 눈에 띈다. 또한 <위그르족>에서도 마찬가지로 인물의 앉아있는 자세와 시선의 처리, 얼굴 묘사에서 그동안 박대성이 데생에 얼마나 많은 시간을 들였는지 짐작하게 한다.

작가는 몇 차례 중국과 인도, 실크로드 여행 이후에 가장 화려하고 첨단의 도시인 뉴욕이 궁금하여 1994년에 뉴욕 소호로 가서 ‘The Art Students League’에서 공부를 시작한다. 뉴욕의 자유로운 창작 문화에 자극을 받은 후에 본격적인 자신의 그림을 그리고자 서울을 떠나 경주를 자주 찾았고, 본격적인 수묵으로 작품의 전환을 시도한다.【주석35】

이러한 달라진 작가의 작화 태도는 1996년 개인전 《소산 박대성》(11.27-12.7)에서 드러난다.【주석36】 작가가 뉴욕에서 서양미술에 영향을 받은 작품들이 다수 나올 것이라는 예상과 다르게 오히려 채색을 과감히 뺀 본래의 수묵 발색과 필선을 보여주는 경주 소재의 작품들이 전시장을 채웠다. 대표작인 <불국야월>(1996)과 <천년배산-불국사전경>(1996), <불국설경>(1996)에서는 불국사의 전경을 계절과 시간별 장쾌한 파노라마 형태로 펼친다. 세 작품에서 불국사 전경의 소나무는 작품마다 필선을 실험하듯 강한 운동감을 주고, 필선을 따라가면 붓끝의 속도감을 느낄 수 있게 긴장감을 준다. 작가는 이 작품을 위해 2년 동안 불국사 경내에서 기거하며 계절과 시간이 바뀌는 모습을 관찰했고, 여기에 그린 소나무는 중국 황산, 강원도, 설악산 등 곳곳에 있는 잘생긴 소나무를 재배치했다고 한다.【주석37】

이 전시는 경주를 소재로 불국사, 남산의 문화유적, 포석정 등을 다양한 발묵과 필법을 활용하여 수묵화의 다채로움을 보여준다. 작가는 경주를 소재로 그린 것을 언급하며 그동안의 여행에서 얻은 경험으로 ‘경주는 옛모습과 아름다움을 지닌 곳이자, 먹은 근원적이면서 탈색이 되지 않는다’고 언급하였다.【주석38】 특히 이 전시에 소개된 작품들은 같은 소재를 여러 번 구도를 달리하며, 다양하게 그려내고 있다. <불 밝힘 굴>(1996)은 먹의 선염과 발묵의 효과를 충분히 보여주면서, 초묵의 건필과 윤필의 효과를 모두 사용하며 토함산의 불국사와 석굴암을 형상화하고 있다. 그리고 노란색 담채로 석가여래상 주변을 물들인 부분은 검정색의 암석과 대비되어 참신한 감각을 보여준다.

<삼불1>(1996), <삼불2>(1996) 음영법을 활용하여 건필로 화강암 재질의 불상의 느낌을 살리면서 입체적으로 표현하였다. <삼불1>(1996)은 배경을 어둡게 처리하여 기존과 명암대비를 통해 작품의 두드러지게 보이면서, 잠언 성격의 한글 화제를 같이 넣어 여러 변화를 시도했다.【주석39】 경주를 주제로 한 소재와 잠언과 불경 성격의 화제 제시는 2000년대 이후 작품에도 계속 보이며, 경주라는 소재의 큰 틀에서 박대성이 자유롭게 이를 변주하고 실험하는 모습을 볼 수 있다.

박대성은 1998년 11월에 처음으로 북한을 처음 방문하게 된다. 당시 박대성은 평론가 윤범모와 함께 북한의 묘향산, 평양을 방문했고, 이후에 금강산도 방문한다.【주석40】 이러한 여행은 박대성이 작품의 소재를 확장하고 이후 금강산을 모티브로 한 실경 주제의 작품이 확장되는 데 많은 영향을 준다.

4) 2000년대 박대성 산수화의 구축과 다양한 실험

2000년대 박대성의 작품은 이러한 ‘문화유적’ 또는 ‘명소’의 소재 차용 경향이 농후해지고 書에 대한 관심이 직접적인 작업으로 나타난다. 《소평 박대성 묘향에서 인왕까지》(2000. 5.18-6.11)전시에서는 북쪽에 있는 백두산, 금강산, 정방산과 서울의 북한산, 인왕산의 실경을 담았다.

특히 이 전시는 북한을 다녀온 이후, 금강산을 소재로 한 작품에서 사물을 새롭게 보고자 하는 모색했던 조형적인 감각과 참신함이 작품에서 엿보인다. 이전까지 실경을 관찰하고, 모색하는 단계에서 실경을 재구성하여 보여주는 시기가 도래했다. 작가 역시 그동안 사용하던 호를 소산(小山)에서 ‘소평(小平)’으로 바꾸며, 이러한 조형적 언어변화를 보여준다.

<오견금강산도(吾見金剛山圖)>(2000)는 작가의 금강산 관광길을 11m의 두루마리 형태로 그린 작품이다. 동해에서 시작해 장전항, 온정리에서 삼선암, 괴면암, 만물상, 삼일포, 해금강까지 금강산 여행길을 따라 차례대로 그렸다. 그리고 풍경 사이로 계절의 변화를 꽃으로 구분짓고, 해금강 일출은 한글전각으로 태양을 나타내는 ‘양(陽)’의 도장을 찍었다.【주석41】 작가는 ‘오견금강산도’라는 제목으로 자신의 시선으로 본 금강산임을 명명하고, 한문으로 화제를 적고, ‘금강산(金剛山)’으로 각한 인장을 배치하여 각별한 작품임을 곳곳에서 보여준다.【주석42】작품은 윤필에 속필로 생생한 현장감을 표현하고 있다.

작가가 직접 경물을 보고 느낀 것을 재구성한 작품은 <금강전도>(2000)에서 드러난다. 작가는 금강산 구룡폭포와 상팔담, 외금강의 모습을 연꽃 봉우리 모양으로 동그랗게 형상화했다. 작가는 이를 중국 석림(石林)여행을 갔을 때 석림을 그리기 위해 구상한 방법인 부감법을 사용했으며, 작가가 물속의 물고기가 되어서 보는 방법으로 어안렌즈를 사용한 것처럼 동그랗게 보았다. 그리고 금강산 이름이 불교의 핵심 철학인 『금강경(金剛經)』에서 인용했다는 사실에 착안하여, 불교를 상징하는 연꽃을 인용했다. 그 연꽃봉우리 안에서 일만이천봉 금강산 봉우리가 그 속에서 열린다는 새로운 착안으로 작품을 구상했다.【주석43】

이러한 작가의 작업태도는 사진을 찍는 듯이 실경의 구도를 짜고, 그 안에서 배치하는 형태를 과감히 벗어나 자유로운 시점과 상상력을 동원하여 실경을 빌려 새로운 경물의 틀을 만들고 창안한 새로운 실경에 접근하는 방식으로 전환한 것이다. 이러한 전환점은 작가에게 새로운 작업의 방향을 설정했고, 이후 변화하는 실경 소재의 작품들을 관찰할 수 있다. 그리고 <문향>(2000)에서는 책거리의 모티브들이 담채의 소품으로 제작되어, 작가가 골동품 수집에 관심이 있고, 이를 소재로 작품이 제작되며 장르가 점점 넓어지는 것을 전시를 통해 볼 수 있다.

《소산 박대성 천년 신라의 꿈》(2006.5.18-6.11)은 경주에 정착한 이후 주요 작품의 소재가 경주의 불교 문화유적과 관련된 작품들이 총체적으로 출현했다. 그리고 작가가 애장한 골동품이 소재가 되어 다양한 작품의 주제들이 나타난다. 그리고 관지에는 ‘古新羅人’, ‘古新羅主人’이라는 별호를 붙여 자신의 정체성이 경주에 있음을 드러내고 있다. 불국사, 경주 남산, 분황사 등의 소재가 작가의 농익은 필선과 적묵법, 탁본기법을 응용한 흩뿌리기 방법 등 다양한 수묵의 기법으로 새로운 작품으로 발현되었다.

<천년 신라의 꿈-원융의 세계>(2006)에서 박대성은 경주 남산에 있는 불상과 불탑 등을 한 화면으로 구성하고 이를 압축하여 보여준다. 특히 남산과 경주의 대표적인 문화유적들의 이미지인 첨성대, 불국사, 포석정, 칠불암, 분황사, 비천상 등을 재조합하여 탁본 기법으로 경주 의 사의적 풍경을 만들었다. 산등성이를 선으로 그리고 그 안을 명암을 조절하며 윤필과 갈필을 섞어서 이미지를 구현했다. 그림의 양옆은 비문을 탁본하여 문질러서 고졸한 효과를 냈다. 실경을 넘어서 경주의 대표 이미지들을 해석하고, 자신이 살고 있는 경주 남산의 형태를 빌어 작가가 생각하는 경주 이미지를 재창조했다.

이러한 탁본을 응용한 기법은 <법열>(2006)에서도 이어진다. 석굴암 내부에 조각된 십이지신상과 본존불을 마스킹테이프로 선을 만들고 점을 찍거나 흩뿌리는 방식으로 화면을 구성했다. 수묵과 암갈색이 조화를 이루며 화면의 정적인 분위기를 이끌어 가고, 연꽃의 움직임이 화면의 변화를 이끌어내며 조용하게 정적을 깬다. 탁본 응용 기법은 경주 남사의 탑곡 마애조성군을 재현한 <부처바위>(2013), <남산>(2010), <조화>(2011)에서도 꾸준히 나타나며, 이상화된 표현의 기법으로 사용하는 것을 볼 수 있다.

<현율>(2006)은 박대성의 대표작으로 꼽히며, 금강산 만물상과 같은 절벽이 수직으로 솟아있고 부채처럼 펼쳐지는 풍경을 아래에서 내려본 모습으로 그렸다. 작가는 담채로 절벽의 면을 구성한 후에 초묵으로 절대준의 변형 형태로 강하게 필선으로 그어 절벽의 웅장한 괴량감을 보여주고 있다. 오른쪽의 절벽은 건필의 붓을 짓눌러서 찍어낸 효과를 보여주고 있다. <현율>(2006)을 통해 작가가 확실하게 실경산수라는 큰 주제에서 벗어나 새로운 조형세계로 진입하고 있음을 볼 수 있다.

<생음>(2006) 시리즈는 작가의 작업실과 정원에 있는 괴석을 관찰하여 음영법으로 구성하고, 소나무, 국화, 매화 등의 꽃을 채도가 높게 간결하게 그려 새로운 괴석도의 유형을 가져왔다. 또한 <화음>(2006) 시리즈 역시 작가가 소장한 토우들을 소재로 꽃이나 글씨를 함께 배치하여 조형을 실험하는 모습도 볼 수 있다.

이처럼 2000년대는 기존의 실경 위주의 작품에서 벗어나 본인이 해석한 경물을 자유롭게 구성하는 형태의 작업을 볼 수 있다. 또한 작가의 작업실과 정원에 있는 소재들을 활용하여 꽃과 괴석, 꽃과 토우, 글씨와 토우 등 새로운 구성의 정물을 조합하여서 소재의 영역을 지속해서 넓혀 나갔다.

5) 2010년대 회화의 소재가 된 ‘書’의 조형성

2010년대 박대성의 작품은 다양한 장르가 출현하며, 작가가 ‘書’에 집중하며 조형성을 회화에 적극적으로 차용한다. 작가는 그동안 관심을 가져왔던 다양한 소재들을 작품에 녹여 완성한다. 《소산 박대성》(2010.4.7.-4.25)에 출품된 작품들은 화조화나 골동품을 그린 작품이 산수화와 비등하게 선보인다.

<화우>(2010)에서는 화면 가운데 위치한 노매의 구부러진 가지가 뒤편의 고택과 돌담과 이어져 고풍스러운 느낌을 주고, 분홍 점으로 떨어지는 매화꽃잎은 매화향을 떠올릴 수 있는 공감각적인 구성을 보여준다. 그리고 화면 전경에 흰 고니가 움직이면서 물가에 파란 물결이 이는 서정적인 모습을 보여주고 있다. 작가는 이러한 화면의 감각적인 구성을 화조도에도 이어간다.

<독락>(2010)에서는 괴석에 앉아있는 공작새의 모습을 공필화법으로 그렸다. 괴석은 어둡게 공작은 필선으로만 그려서 흑백 대비를 이루며 작가의 공필력을 보여준다. 화제는 얽매이지 않는 자유를 이야기하는 잠언 시구를 뽑아서 작품에 깊이를 더하고 있다.【주석44】 그리고 도자기를 그림으로 재현한 <고미(古美)> 시리즈가 나오면서 작가의 사물을 묘사하는데도 능숙함을 보여주고 있다. 작가는 <고미(古美)> 작품 탄생의 배경을 전업 작가로서 그림을 팔아야 하기 때문에 리얼리티를 재현하는 능력을 기르는 것을 중요하게 생각했다고 한다.【주석45】 실제로 작가는 한동안 도자기에 관심이 많았고, 도자기를 수집했다. 또한 도자기에 그림을 그리는 작업도 병행하기도 했다.【주석46】

2010년대 작업에서 박대성은 불교의 큰스님인 성철스님과 관련한 작품을 작업했다. <법의>(2011)는 성철스님의 법의를 선염으로 그리고 하단에는 아래에는 김생의 서체를 집자한 <태자사 낭공대사비>의 비문을 임모하여 배열하였다.【주석47】 <청음포행도>(2012)는 거친 윤필의 초묵으로 그린 소나무 사이로 성철스님을 그렸다. 그림 양옆에는 작가가 한글로 성철스님의 강론과 법어를 적어, 작가의 큰 스님에 대한 애정과 관심을 엿볼 수 있다.

수묵의 필선과 강한 먹의 대비로 웅장한 효과를 주는 박대성의 수묵화는 작가가 서예를 강조하는 작업을 본격적으로 보이면서 또 다른 전환점을 가져다 주었다. 김생(金生, 711-?)의 탄생 1300주년을 기념하여 열린 《김생 1300》(2012.12.28.-13.1.10)에서 <김생 서 전유암산가서> 등 ‘書’를 임모한 서예 작품 또는 이를 응용한 작품을 제작하면서 ‘畵’에서 ‘書’로 작품 세계의 전환을 시도한다. 또한 <淸凉山墨江>에서 보여주는 힘 있고 빠른 필선으로 추상화된 실경을 제시하고 있다. 이러한 작품의 전환은 수묵화에서 가장 기본인 필과 묵의 운용에 대한 기량을 함축적으로 보여주면서, 작가의 원숙한 기량을 보여주고 있다.

<화엄불국>(2012)은 김생의 글자를 집자한 <낭공대사백월서운탑비명>의 탁본 복사본을 쌍구법으로 뜨고, 불국사의 다보탑과 석가탑, 승려의 목탁을 함께 그려 배치하였다. 낭공대사(郎空大師, 832-916)의 행적을 신라 김생(711-791?)의 행서로 집자한 비의 의도와 불법의 정신을 '불국'을 상징으로 보여주는 탑과 목탁으로 불국토의 의미를 회화적으로 재구성하였다.

<산고수장, 금수강산>(2012)는 작가가 상형문자의 회화성을 살려 글씨를 쓰고, <상형문자 시리즈·Ⅳ>(2012)는 문자의 상징성에서 작가가 회화적 의미를 살려내어 그림처럼 그려내는 것을 볼 수 있다. 박대성은 서예를 회화의 조형, 드로잉으로 보고 있다. 추사 김정희처럼 중봉(中鋒)의 필법으로 종이를 돌로 생각하고 칼로 새기듯 힘을 들여 쓰는 것을 특징으로 한다.【주석48】

<산수도>(2012)는 박대성의 <현율>과 <금강전도>를 연상시키는 수묵의 산세가 있고, 화면 가운데에는 김생(金生, 711-791)의 분위기를 보여주는 행서가 있다. 화면 하단에 각각 최치원(崔致遠, 857-?), 황기로(黃耆老, 1521-1575), 김정희(金正喜, 1786-1856), 허목(許穆, 1595-1682)의 글씨를 자신의 방식으로 임모하여 적었다. 이러한 작품은 작가의 전통 서예를 기반으로 끊임없는 임모와 학습에서 비롯되었다. 박대성의 이러한 서예에 대한 탐구는 회화를 구성하는 요소로 들어오며, 박대성 고유의 화풍을 성립하는데 도움이 되었다.

박대성의 50년 화업을 기념하는 《솔거묵향: 소산 박대성 화업 50년 기념전》(2016.04.09.-12.12)에서는 박대성의 자서전적 작품인 <솔거의 노래>(2015)와 <금강산 전경>(2016)를 선보이면서, 박대성의 역대 작품 세계가 농축된 작품들을 보여주었다. <솔거의 노래>는 수직으로 뻗은 소나무가 괴석, 대나무와 함께 정원과 울창한 숲을 이루고 있다. 작가의 작업실 밖으로 보이는 풍경이 재구성된 것으로 <솔거의 노래> 화제는 작가의 유년시절 꿈과 현재의 모습에서 소나무가 꿈을 이룬 화가의 상징으로 사용하고 있다.【주석49】 작가는 이 작품을 위해 특별히 중국에서 물푸레나무와 갈대를 숙성시켜 만든 고지(古紙)를 사용했다.

<삼릉비경>(2017)은 경주 삼릉에 있는 작가의 집 정원에서 본 풍경을 그린 것이다. 보름달이 뜬 삼릉의 소나무 숲과 작가의 정원에 있는 정물들이 달빛을 받고 있는 낭만적인 광경을 연출한다. 작가 늘 감상하고, 일상적인 실경이 서정적인 장면을 연출하며 환상적인 공간으로 탈바꿈한다.

이렇듯 2010년대 작품은 다양한 분야에서 작가의 역량을 보여주면서, 장르를 불문하고 작가의 생각으로 경물을 재조합하고 구성하여 독특한 작품 세계를 이끌어 가는 것을 볼 수 있다.

Ⅳ. 실경 소재 작품의 시기적 변화

박대성은 사생을 기본으로 다양한 실경 소재의 산수 풍경을 그렸다. 특징적인 점은 그의 화업에서 지속적인 소재의 반복이 보이는데, 여러 번 현장을 답사하고 구도와 경물을 달리하여 작품을 구상하는 과정이 보여 흥미롭다. 처음에는 스케치로 시작하여, 시간이 지나감에 따라 구도와 채색, 書의 가감 등 변용을 주면서 같은 주제를 끊임없이 반복하는 과정을 볼 수 있다. 이를 위해 시기별로 작가가 몰두했던 소재를 구분하여 살펴보겠다.

1) 을숙도와 일출봉

1980년대 작가의 실경 소재는 주로 설악산, 을숙도, 제주 성산 일출봉을 꼽을 수 있다. 이시기 실경이 화폭에 담긴 구도와 기법을 통해 1980-90년대 작가의 산수화풍 변화를 읽어볼 수 있다.

<을숙도>(1982)는 전형적인 수묵담채화풍의 풍경화로 <상림>(1979)에서 보여준 근경을 진채로 앞으로 끌어들이는 구도의 변화를 그대로 보여준다. 대상을 바라보는 시선을 그대로 유지하면서, 근경과 원경을 진채와 담채로 나누어 표현하고 있다. <을숙도 1>(1986), <을숙도 2>에서는 전경의 갈대를 과감한 수묵으로 처리하고 각기 구도를 달리하여 실험하고 있다.

<을숙도 3>과 <울숙도 4>에서는 대작으로 1988년 호암갤러리 출품작의 전형을 보여준다. 황토를 물들인 종이에 근경, 중경, 원경을 담채의 강약으로 구별하여 간결한 구성을 보여주고 있다. 박대성은 이 그림을 그리기 위해 10여 차례나 을숙도를 다녀왔을 정도로 이 소재에 대해 천착했고, 그림의 분위기를 살리기 위해 색채를 강조했다고 한다. <을숙도>(1990) 역시 갈대와 강둑의 구도 변화를 실험하며 색채를 강조한 분위기를 전달하고 있어서 이러한 화풍을 지속하는 모습을 볼 수 있다.

을숙도 소재를 마지막으로 제작한 <을숙도>(1993)는 전경에 자리잡은 갈대의 수직선에 강한 필선을 주고, 원경은 담박한 색채와 단순한 구조로 처리하여 전체적인 을숙도의 분위기를 갈대를 통해 전달하고 있다. 이러한 소재를 다루는 방식의 변화는 채색에 집중했던 1980년대 작품 이후 수묵과 필선을 강조하고자 하는 화풍의 변화를 감지할 수 있다.

제주 성산 일출봉을 소재로 한 작품에서 수묵담채로 대작을 제작했던 1988년 이후 이러한 경향은 더욱 잘 나타난다. <일출봉>(1988)에서는 대작으로 사생적인 분위기로 일출봉의 모습을 전달하고자 하는 의도가 강하다. 그러나 <일출봉>(1994)에서는 일출봉의 뒷모습이 원경으로 배치되고 먹선의 갈대가 강조되고 있는 모습에서 을숙도에서 보이는 작가의 채색과 수묵에 대한 관심이 병치되고 있는 모습을 볼 수 있다.

2) 경주를 배경으로 한 소재

1996년 개인전을 통해 작가는 경주를 배경으로 한 소재에 집중한다. 특히 이 시기에는 수묵담채에서 수묵으로 넘어오며, 불국사, 석굴암, 남산, 분황사 등 경주와 불교 문화유적을 주요 소재로 다루고 있다. 이 소재를 통해 박대성은 수묵의 필법과 기법의 다양한 변화를 꾀하면서, 박대성의 주요 대표작을 보여주고 있다.

① 불국사와 석굴암

<불국사>(1996)는 1996년 개인전 당시 가장 주요 작품이 되었던 <천년배산>(1996)의 수묵 스케치본으로 볼 수 있는데, 이를 통해 박대성이 사생을 통해 대작을 구현했다는 사실을 알 수 있다. 그리고 제발문을 함께 적으면서 시서화를 함께 이루고자 시도하는 모습을 볼 수 있다. 제발문은 박대성의 글보다 주로 불경이나 잠언집에서 발췌하는 경향이 많다.

<천년배산>(1996)은 강한 수묵의 필선으로 소나무를 그려 전경에 배치하고, 불국사를 바깥에서 올려다보는 각도로 사생적 필치를 보여주며 건물의 웅장함을 강조했다. 그림에서 먹선과 농담의 강약이 거의 보이지 않을 정도로 강한 필선을 사용하여, 불국사의 전체적인 분위기를 보여주고 있다. 겨울풍경인 <불국설경>(1996)은 설경으로 소나무의 먹의 필선이 강조되고, 양 옆에 탁본 기법으로 오래된 비석의 분위기 불국사의 설경과 함께 보여주고 있다. 이전 시기 수묵담채의 채색과 다른 정묵법으로 전환을 작품을 통해 볼 수 있다. 이러한 구도의 차용은 다른 소재이지만 같은 구도의 <송광>(2006)에서도 볼 수 있다.

② 분황사와 포석정

박대성의 작품 중에 일부는 소재를 부분적으로 차용하여 제작한 과정을 볼 수 있다. 대표적으로 분황사와 포석정이 <현월>이라는 작품의 소재가 되는 모습을 보고자 한다.

<분황사>(1996)는 작가가 먹선으로만 간결한 먹선으로 분황사의 벽돌처럼 쌓은 돌의 구조적인 요소를 그려내고, 나무를 전경에 배치하여 빠른 필선으로 그려내고 있다. 작품 왼쪽에는 한글로 잠언을 쓰고, 글씨로 달을 표현하는 이색적인 구성을 보여주고 있다. 이후 작품들은 간결한 먹선으로 보는 구도를 달리한 모습을 볼 수 있다. <경주이야기 8>, <분황사 2>(2006) 에서는 판화기법과 유사한 먹선의 운용을 보여주고 있다. <분황사>(2011)에서는 먹의 농담을 조절한 분황사와 양옆에 나무가 간결하게 구성되어 있다.

<포석정1>, <포석정2>(1996) 역시 <분황사>(1996)처럼 붓으로 주변 정경을 스케치한 형태의 작품이다. 이러한 풍경은 <포석정>(2001)에도 이어지지만, 정리된 구도에 주변 나무는 몰골법, 포석정은 구륵법으로 처리했다. 그리고 나무 주변은 먹색, 포석정 주변은 여백으로 처리하여 명암이 대조되어 간략한 먹으로 대조되는 기법을 활용하여 포석정을 그리고 있다. <경주이야기2>(2006),<옛 도시의 달 2>(2011)에서 이러한 대조되는 명암이 포석정의 한밤 중 달빛의 분위기로 전환되어 사용된다.

<현월1>(2008)에서는 분황사와 포석정이 함께 조합되어 더욱 강한 명암 대비를 통해 분황사 탑 안의 불상과 포석정을 조망한다. 초묵으로 나무와 그 주변을 표현하고, 분황사 탑은 간결한 필선으로, 포석정은 윤곽만 그려서 먹의 운용으로 전체 화면의 분위기를 세심하게 전달하는 모습을 보여준다. <분황탑>(2013) 에서는 과감하게 채색을 사용하여 하늘색과 먹색, 은행잎이 떨어지는 듯한 노란 색의 조화로 이전과 다른 분위기를 보여주고 있다.

이러한 먹의 명암을 대비시켜 작품의 분위기를 고조시키는 방식은 <불 밝힘 굴>에서 지속적으로 보인다. <불 밝힘 굴>(1996)은 불국사와 토함산의 석굴암을 소재로 한 그림으로 토함산의 먹색과 불국사의 몰골법이 대조된다. <불 밝힘 굴>(2006) 연작에서는 점차 석굴암과 불국사라는 실경을 떠나서 ‘산속의 진리가 빛나는 곳’과 산 아래의 이분법적인 구도를 보여준다.이러한 구도의 작품은 산의 기법을 달리하여 계속 그려지는 것을 알 수 있다.

3) 금강산

작가에 따르면 1998년 이후부터 작가는 15번 금강산을 다녀왔다고 한다. 작가가 금강산을 바라보고, 구도를 압축하고 달리하는 방식에서 박대성의 화가로서 역량이 고스란히 드러난다. 작가가 남긴 현장 스케치를 통해 작가가 바라보는 대상의 구도와 느낌이 어떠한지 추정해 볼 수 있다.

<외금강전도>(2001)은 작가가 금강호 배안에서 외금강을 바라보며 빠르게 스케치한 모습이다.【주석50】

시기별 작가가 바라본 금강산의 모습은 전경을 그린 사생 위주의 금강전도의 모습도 있고, <금강전도>(1999)를 통해 금강산을 보는 다양한 구도의 작품을 볼 수 있다. <금강전도>(1999)는 구룡폭포와 상팔담을 주제로 금강산을 부채꼴 모양의 구도로 압축한 작품이다. 상팔담의 물이 고인 웅덩이를 옅은 하늘색으로 처리하고 만물상의 강인한 모습을 노란색 배경으로 처리하여 참신한 분위기가 든다.

이러한 새로운 형태의 <금강전도>(1999)는 이후 금강산을 위에서 아래로 깊이 바라보는 부감과 심원의 시각으로 조망한 <현율>(2005)의 형태와 <금강화개>의 형태로 보여주고 있다. <현율>(2005)은 금강산의 절벽 아래를 위에서 깊숙이 내려다 보고, 웅장한 절벽의 느낌을 강하게 표현하고 있다. 리커란이 리강을 부감으로 내려다 보고 절벽을 강하고 웅장하게 표현했던 방식을 박대성의 개성으로 구현하고 있다.

<금강화개> 연작 역시 물고기가 금강산을 바라보면 어떤 장면이 나올까라는 작가의 상상력에서 출발한 구도이다. 어안렌즈의 구도로 금강산을 재현했고, 금강이라는 화두가 불교에서 시작한 것에 착안하여 금강산을 연꽃에 비유했다. 이러한 형태의 금강산의 모습과 총석정의 모습이 함께 재현되어 <해금강>(2005)와 <금강산 총석정 일출도>(2019)의 대작이 나오게 되었다.

이러한 방식은 박대성이 실경을 주제로 구도를 자유롭게 변화시켜 작가가 의도한 새로운 풍경을 재창조하고, 꽤 오랜 기간동안 작업을 통해 실경이 아닌 의경으로 작가의 작업의 상징성을 띤 작품들이 보여지게 된 계기가 되었다.

4) 백두산

1988년 작가가 백두산을 본 사진이 전한다. 장백폭포를 바라보고 있는 이 사진은 후에 작가의 대작의 풍경으로 전환된다. 1990년 작가가 그린 백두산은 담채의 초록이 강조된 산수화로 남겨졌고, <백두산 폭포>(1990)에서도 초여름 분위기의 백두산 폭포가 강조되었다. 1999년에 다녀온 백두산은 스케치로 남아있다가, <백두산>(2019)에서는 장쾌한 대작의 수묵산수화로 완성되었다.

제발문에는 애국가를 쓰고, 폭포 주변의 암벽이 근경에는 크고 짙게, 원경으로 갈수록 옅게 명암을 처리하여 원근감을 주되 강한 인상을 남기도록 의도했다. 그리고 정밀한 수지법을 사용하여 강하게 느껴지는 분위기에서도 작가의 섬세하고 정밀한 대상 표현을 볼 수 있다. 이렇듯 오랜 기간 실경으로 남겨진 백두산이 작가의 응축된 필력을 통해 의도된 화제와 표현이 들어있는 새로운 모뉴멘탈의 대상으로 구성되었다.

Ⅴ. 맺음말

박대성은 처음 산수화로 화업을 시작했고, 오랜기간 동안 실경을 소재로 한 산수를 그려왔다. 하지만 연대별로 작가의 화풍은 하나의 소재를 가지고도 끊임없이 변화했고, 산수화에만 국한하지 않고, 인물, 화조, 정물 등 다양한 장르의 분야를 섭렵했고, 새로운 조형을 시도했다. 특히 2000년대부터 시작한 書에 대한 관심은 현재 작가의 화풍을 형성하는데 많은 영향을 미쳤으며, 작가가 화단과 서단에서 인정을 받는 계기가 되었다.

전술한대로 박대성은 1970년대는 국전과 중앙미술대전 중심의 공모전에서 수상하며 대구에서 작가의 입지를 넓혔다. 당시 작품의 경향은 근대기 산수의 영향으로 사생풍경과 관념화된 산수가 혼재한 양식의 작품을 그렸지만, 1980년대 접어들면서 작품의 경향이 산뜻한 채색으로 크게 전환된다. 특히 1988년 호암갤러리에서 대작 위주의 작업은 작가가 재료와 채색에 관심을 보이고, 이를 발전시킨 실경의 모습을 보였지만, 을숙도와 일출봉의 작업에서 볼 수 있듯이 작가의 관심은 채색보다는 먹선에 대한 탐구였다.

1990년대 작가는 여행을 통한 소재 확장과 소품에서 인물과 데생에 관심을 두는 경향을 볼 수 있고, 90년대 중반 뉴욕에서 경험을 바탕으로 1996년부터 작가의 작품은 완전한 수묵으로 전환되었다. 1999년 경주에 거처를 옮기면서 경주의 문화유적을 소재로 한 작가의 소재적 특징이 본격적으로 시작되었다. 여기에서 그려진 불국사, 석굴암, 분황사, 남산 등은 소재를 서로 조합하여 새로운 주제를 만들어내기도 하고, 먹의 운용과 채색의 조화, 탁본 기법의 재구성 등 다양한 작가의 먹의 운용 방법과 탐구를 엿볼 수 있다.

작가는 끊임없이 새로운 방식으로 조형을 탐구했고, 같은 주제를 구도를 달리하고, 조형을 바꾸어 그리는 것을 반복했다. 이러한 반복에서 낯선 풍경과 사물이 작가의 풍경과 사물로 전환되고, 작가의 상상력이 결합되어 현대적인 분위기의 수묵화로 완성되었다. 작가의 완숙한 필력은 ‘골법용필(骨法用筆)’과 ‘기운생동(氣韻生動)’의 전통적 의미가 무엇인지 작품으로 보여주고 있다.

**1)박대성은 2015년 3월에 회화 435점, 서예 182점, 벼루와 먹 213점을 솔거미술관에 기증했고, 솔거미 술관은 이를 기반으로 2015년 8월에 개관했다. 뉴욕 메트로폴리탄 박물관 《Diamond Mountains: Travel and Nostalgia in Korean Art》(2018.2.7.-5.20)에 <금강산 구룡폭도>(2004)를 출품했고, LACMA 《Beyond Line; The Art of Korean Writing》(6.16-9.19)에 서예 작품 <錦繡江山, 山高水 長>을 출품하고 휘호회를 가졌다. 2021년부터 LACMA를 시작으로 개인전으로 미국 순회 전시 일정 이 예정되었다.

**2)) 박대성은 1983년에 시작된 가나화랑의 전속작가 1세대로 활동했다. 이호재, 「한 번도 실망시키지 않 은 첫 번째 전속작가」, 『묵향(墨香) 반세기: 박대성 화가와 함께』(황금알, 2016) pp. 217-218; 호암갤 러리 전시 <朴大成作品展>(1988. 3.9-4.7)이후 삼성그룹의 전속작가로 당시 이건희 회장의 제안으로 이당 김은호, 운보 김기창에 이어 세 번째 작가로 선정되었다고 한다. 작가와 인터뷰, (2019. 11. 21, 경주 작가 작업실)

**3)오광수는 박대성을 조선시대 후기부터 시작되는 진경산수의 정신적인 맥과 1950-60년대 근대산수의 맥을 이은 제 3세대 작가라고 평가한다. 오광수, 「또 하나의 한국자연의 감동」, 『小山 朴大成』(1988. 3.9-4.7) (호암갤러리, 1988) 페이지 없음; 박대성에 대한 평가는 개인전의 주요 비평을 통해 평가되 었다. 대표적인 비평문으로 오광수, 「자연에의 애정과 방법정신의 심화」, 『小山 朴大成 作品展』 (1982. 4.16-22) (고려미술관, 1982); 同著, 「朴大成의 近作-전통과 혁신의 균형, 『小山 朴大成展』 (가나아트갤러리, 1994), pp. 2-3; 윤범모, 「묘향에서 인왕까지-박대성 개인전에 부쳐」, 『小平 朴大 成_묘향에서 인왕까지』(2000.5.18.-6.11), (가나아트센터, 2000); 同著, 「신라정신의 현대화와 박대성 의 예술세계」, 『park dae sung 圓融 infinite interpenetration』(2013.8.31.-9.22), (터키 이스탄불 마르마라대학 공화국 갤러리, 2013), pp. 14-17; 同著, 「소산 박대성 화백의 화업 50년 기념전을 열 며」, 『小山 朴大成 畵業 50주년 기념: 率居墨香』(2016.04.09.-12.12), (경주 솔거미술관, 2016), pp. 8-9; 이주헌, 『小山 朴大成 PARK DAE SUNG』(2006.9.8.-10.1),(가나아트센터, 2006), pp. 2-3. 박대성의 시기별 작품 분석에 대한 본격적인 학술논문은 송지연, 「소산 박대성의 회화 연구」(홍익대학교 석사학위논문, 2017) 참고.

**4)2019년 5월 이후 작가의 현재 작업실도 자신이 태어난 곳인 경북 청도 공암리로 옮겨 작업하고 있 다. 호적 출생지는 경북 청도군 운문면 공암동 737번지로 표기되어 있다.

**5)작가의 수기에 따르면 세 살이 되던 해에 왼팔을 잃었고, 크고 나서 이 이야기를 자신의 큰형에게 들 었다고 한다. 「藝術로 승화된 새삶의 喜悅」, 《경향신문》 (1981.04.20.); 이러한 작가의 구술은 이문열 이 글로 재현하였다. 이문열, 「소평 박대성 화백의 근작 화집에 붙여」, 『小山 朴大成』 (가나아트갤러 리, 2006), p.181; 작가의 어렸을 때 기억이라 기록마다 나이가 다르게 나타난다. 본고에서는 이데 대 해 언급한 가장 빠른 기록을 인용한다.

**6)작가와 인터뷰, (Britta Erickson, 2019.09.19., 미국 LACMA)

**7) 작가와 인터뷰, (이은호, 2019.11.21., 경주 작업실에서)

**8) 작가의 약력에 대한 출처를 적은 시기가 가장 이른 기사를 통해 작가가 文明白日場에서 상을 받고, 1968년 동아국제미전에서 상을 받았다는 것을 알 수 있다. 《출처 미상_작가 스크랩 신문자료》 (1971.08.04.)

**9)《영남일보》 (1970.06.13)

**10)장윤익, 「세계를 감동시킨 수묵(水墨)의 향기」, 『묵향(墨香) 반세기: 박대성 화가와 함께』 (황금알, 2016) pp. 227-228.

**11)송지연, 앞의 논문, p. 12-15.

**12)작가와 인터뷰(2019.8.1. 청도 작가 작업실에서); 당시 작가는 한국에서 상당한 위치에 있다고 생각 했는데 대만 고궁박물원에서 송사대가의 작품들을 보고 난 후에 2-3일은 울었다고 한다. 당시 본인의 그림이 초라하게 느껴졌고, 대만에 잘 된 작품들을 가져갔는데 그 그림은 다 찢어버렸다고 한다. 대 만에서 다시 화구점에 가서 재료를 사서 대만의 풍경을 스케치했다고 한다. 작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**13)대만 《靑年戰士報》 (1975.2.27.); 작가는 대만에서 평가를 받아보고 싶어서 당시 대만 체류 중에 스 케치 한 작품(5호~6호 정도의 小品)을 모아 유학생에게 통역을 부탁하여 타이베이 시내 화랑을 돌아 다녔다고 한다. 마침 첫 화랑이 孔雀화랑이었고, 돈이 없으니 대신 그림을 주겠다고 하고, 당시 그림 두 점을 주고 전시를 열었다고 한다. 작가와 인터뷰(2019.11.21. 경주 작업실에서)

**14)대구 매일화랑 개관기념 《소산 박대성 동양화 귀국전》(1975.4.1.-4.7) 리플릿 참고

**15)타이베이에서 돌아온 후, 대구 매일화랑 개관기념 《소산 박대성 동양화 귀국전》(1975.4.1.-4.7)과 《소산화전》(1976.12.8.-13),《소산 박대성 작품전》(1978.12.8.-13)를 열었다.

**16)작가는 본인은 독학을 했고, 서양화 전공인 부인을 통해 물어보기도 하고, 동양화가들이 가장 취약 한 데생을 부인한테 ‘노골적으로’ 배웠다고 한다. 작가와 인터뷰(2019.11.21. 경주 작업실에서); 1988 년도 작가가 인체소묘 스케치를 한 장면에 대해서는, 유홍준, 「朴大成 우리시대 풍경화를 위한 그의 熱情」, 『朴大成作品展』(1988.3.9-4.7) (중앙일보사, 호암갤러리, 1988) 페이지 없음 참고.

**17)오광수, 「한국의 自然 그 體驗과 愛情- 朴大成의 繪畵에 대하여」, 『美術春秋』9 (한국화랑협회, 1981.6), p. 28.

**18)당시 중앙미술대전, 동아미술제, 한국미술대전 등이 작가들의 관심을 끌었다. 오광수, 「또 하나의 한 국자연의 감동」, 『小山 朴大成』(1988. 3.9-4.7) (호암갤러리, 1988), 페이지 없음.

**19)<상림>(1979)을 그릴 당시 작가는 청전 이상범 작품의 소담한 분위기에서 많은 영향을 받았다고 한 다. 송지연, 앞의 논문, p. 18.

**20)작가와 인터뷰(2019.11.21. 경주 작업실에서)

**21)오광수, 「한국의 自然 그 體驗과 愛情- 朴大成의 繪畵에 대하여」, 『美術春秋』9 (한국화랑협회, 1981.6), p. 28.

**22)「畫壇 무서운 젊은 世代」 《동아일보》 (1981.6.9)

**23)당시 박대성은 가나화랑에서 당시 월 30만원을 받고, 월별로 작품 2-3개를 작업한 후에 한 작품을 화랑에 파는 형태의 전속작가로 활동하게 된다. 이호재, 「한 번도 실망시키지 않은 첫 번째 전속작 가」, 『묵향(墨香) 반세기: 박대성 화가와 함께』 (황금알, 2016) pp. 218-219.

**24)『小山 朴大成展』(1986.4.21.-27)(東京フヅヰ 画廊, 1986) 참고

**25)작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**26)1988년 호암갤러리 초대전을 할 수 있었던 이유로는 당시 삼성 이병철 회장이 작가 가운데 40대 기 수를 뽑아서 전시하라는 의견이 있었고, 이에 여러 작가가 추천되었지만 중앙미술대전 대상 출신인 박대성으로 최종 결정되었다고 한다. 작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**27)이 전시에서는 천호 크기의 작품이 5점, 5백호 50여점 등 백호와 50호 크기의 작품도 다수 출품되 었다. 「아름다운 우리 山河 畫幅에」 《경향신문》 (1988.2.26)

**28)작가는 광장시장에서 스크린용 광목을 구입하여, 나왕으로 틀을 짜고 압핀으로 천을 고정했다고 한 다. 광목이 굉장히 질기고, 마음대로 움직일 수 있고, 크기도 조정할 수 있다고 한다. 극장 스크린을 자르는데가 있어서 거기서 자르고, 화판에 뉘어 그림을 그렸다고 한다. 작가와 인터뷰(2019.11.21. 경 주 작업실에서)

**29)유홍준, 「朴大成 우리시대 풍경화를 위한 그의 熱情」, 『小山 朴大成』(1988. 3.9-4.7), (호암갤러리, 1988), 페이지 없음.

**30)유홍준, 「朴大成 우리시대 풍경화를 위한 그의 熱情」

**31)유홍준의 비평문에서 당시 박대성에게 역대 산수화가들이 대부분 점경인물을 선호하는 것을 물으며, 박대성에게 직접적으로 인물 데생에 대해서 묻는다. 여기에 박대성은 인체소묘를 수묵으로 한 연습지 를 보여주는 것으로 답한다. 유홍준, 「朴大成 우리시대 풍경화를 위한 그의 熱情」, 페이지 없음

**32)작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**33)동아갤러리의 연례행사로서 3차 실크로드 기행은 13명의 작가와 윤범모가 함께 여행기와 스케치를 게재하였다(1995.6.19.-7.13). 참여 작가로는 김병종, 김봉준, 이왈종, 신편중, 이종구, 강대철, 이석주, 이철량, 홍성익, 사석원, 전창운, 이영학이 참여했다. 윤범모 편, 『페르시아의 초승달』(한길사, 1995)

**34)화제는 다음과 같다. ‘그림책을 펼치고 산중을 바라보며 친구를 어느날에 다시 만나리요 옆집에서 탁주를 외상으로 사와 남새밭에서 새배추를 뜯노라. 계해 새해 아침에 작은 뫼.’

**35)뉴욕에 있는 The Art Students League는 김환기, 김창열도 다녔으며, 박대성은 당시 자유롭게 추 상과 수채화를 배웠고, 데생, 정물을 배우기도 하였다. 작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업 실에서)

**36)『小山 朴大成』(1996.11.27.-12.7), (가나화랑, 1996)

**37)「경주 진면목 초대형 화폭에 담아_동양화가 박대성 개인전 7일까지 서울 가나화랑」 (작가소장 신문 스크랩 자료, 1996.12.4. 신문사 알 수 없음

**38)「古都 慶州 주제 묵화展 朴大成씨」 《서울신문》 (1996.11.21)

**39)화제는 다음과 같다: 비가 먼지를 씻어내듯 그는 내 영혼에 묻은 찌꺼기를 씻어낸다. 저녁 연기가 하늘을 향해 오를 듯 나는 그대 속에서 한없이 오르고 있다. 작은 연못에 하늘이 잠기듯 내 가슴에는 그대의 영상이 오른다.

**40)박대성은 북한 방문에서 스케치한 작품을 신문에 연재했다. 「小山 박대성 화백 북녘 山河 화첩」 《매 일신문》 (1999.1.1., 1.6, 1.13, 1.18, 1.20) 참고; 윤범모 글, 박대성 그림, 「북녘 畵文기행」 《한국일 보》 (1999.1.31., 2.14, 2.21) 참고

**41)당시 1998년 11월부터 시작해서 2008년 7월까지 금강산 관광이 한시적으로 허용되면서 박대성 외 많은 작가들이 금강산을 소재로 작품을 남겼다. 이에 관해서는 송희경, 「신금강산도의 동시대적 표 상」, 『미술사논단』36(한국미술연구소, 2013.6), pp. 141-165 참고

**42)生而夢遊神秀峰, 還却月夜蓬萊踏(살아서 신령하고 빼어난 봉우리를 꿈처럼 거닐고, 돌아와 달이 뜬 한밤에 봉래산을 거닌다)

**43)작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**44)나는 이름이 없다. 나는 산바람처럼 신선하다. 나는 집이 없다. 나는 흐르는 물이다. 나에게는 성역 이 없다. 사원의 그늘 쪽에 나는 없다. 나에게 비밀의 경전도 고상한 전통도 없다. 저 산위의 신전에 그 향내음 속에 저 거룩한 의식 속에도 神像속에도 神의 찬양 속에도 나는 없다. 나는 이론에 얽매이 지도 않고 무지한 신앙 때문에 부패하지도 않는다. 나는 자유다.

**45)작가와 인터뷰(Brita Erickson, 2019.9.19. 미국 LACMA에서)

**46)솔거미술관에는 작가가 기증한 도자기 11점이 있는 최용택 작가가 만들고, 박대성이 그림을 그렸다.

**47)당시 성철 큰스님을 추도하는 사회적 분위기가 있었고, 이전에 신년 법어를 조선일보에 기재한 것을 많이 보았다. ‘나는 바흐의 작품보다 이난영 목포의 눈물이 더 가슴에 남는다’라는 말이 가장 기억에 남는다. 어느 날 조계사에서 연락을 받고, 성철스님 탄생 100주년 기념 작업 의뢰를 받았다. 그래서 성철 스님을 3년 정도 그리게 되었고, 고인의 행적을 탐방하고 공부할 수 있었다. 여러 작업을 4년 만에 완성했는데, 마지막에 서로 의견이 맞지 않는 부분이 있어서 전시를 못하게 되었다. 작가와 인 터뷰(이은호, 2020.1.19. 경주 작업실에서)

**48)작가와 인터뷰(이은호, 2019.11.21. 경주 작업실에서)

**49) <솔거의 노래> 화제는 다음과 같다. 칠십이 넘긴 나이가 되도록 우연인지 필연인지 항상 소나무와 함께 살아온 삶이었다. 그림을 그리면서 가슴 속에 품어온 솔거의 생각을 한번도 놓쳐 본 적이 없다. 내가 살고있는 후원이 나의 그림소재가 되어 어릴때 꿈꾸었던 그 장면이 현실이 되었다. 한 폭의 노 송도를 그리면서 그 꿈을 이룬 듯하다. 백로에 맑음으로 대한 이상세계에 대한 갈망을 덧붙인다. 그 리하여 이 그림을 솔거의 노래라 부른다. 을미년 몹시도 무더운 날 古新羅人大成

**50)작가와 인터뷰(Brita Erickson, 2019.9.19., 미국 LACMA에서)

작가영상

일러두기

박대성 작가 아카이브 엑셀 기입 매뉴얼

1. 작품 자료 수집 기한

작품 관련 정보 수집은 사업 개시일인 2019.04.04~ 2020.01.19까지 정리하였다.

2. 용어표기

1) 미술의 분야에서 동양화, 한국화 등 지필묵(紙筆墨)을 기본 재료로 하는 부문의 지칭은 이 사업에서 ‘한국화’로 통일하여 지칭한다.

2) 재료 및 기법

박대성 작가와 인터뷰 결과 작가는 종이를 90% 이상 중국에서 생산된 것으로 직접 구입하여 사용한다. 따라서 정확히 표기할 경우 ‘중국지(Chinese paper)’가 올바른 표기이나, 본 연구 사업에서는 종이(Paper), 먹(Ink)으로 통칭하고, 특수한 경우 연구자노트에 재료와 기법을 명시한다.

- 종이에 먹(Ink on paper), 종이에 수묵담채(Ink and color on paper)

※ 1987~1988년 작품 중 일부는 작가가 특수하게 스크린 광목에 먹과 수채화 물감, 아크릴 물감을 사용했다. (작가 인터뷰)

3) 작품명 및 전시명 등 원 출처에서 한글이 아닌 외국어로 표기된 경우 외국어로 기입한다.

4) 도록, 브로슈어, 리플릿은 다음과 같이 구분한다

- 도록은 전시의 내용을 담은 50 페이지 이상의 출판물일 경우 ‘도록’으로 간주한다.

- 브로슈어는 전시를 위해 출판된 출판물 중 50페이지 미만의 인쇄물을 말한다.

- 리플릿은 2페이지 미만의 전시를 위한 홍보 안내 인쇄물을 말한다.

3. 엑셀 리스트 기입

1) 작품유형은 그림과 부채는 평면, 도자기는 입체로 분류한다.

2) 작품 제목이 한자가 많은 특성이 있어 리스트에는 원본 그대로 기입하고, 작품의 특성과 관련된 검색어란을 따로 만들어 사용자에게

검색이 용이하게 만든다.

3) 검색어는 이용자 편의를 위해 작품의 특징을 드러낼 수 있는 작품제목(한문->한글 변환), 소재, 화목(풍경, 산수, 화조화, 화훼화, 서예 등), 화제의 주제어 등을 넣는다. 작가가 제목이나 화제에 작품의 주제가 되는 장소나 지명을 밝히면 실경, 언급이 없는 일반적인 경관들은 풍경으로 분류한다.

4) 시대별 작품 리스트 구분시 제작연도가 표기되지 않은 작품은 발표일(전시 개막일)을 기준으로 분류한다.

5) 한국화의 장르적 특성을 반영하여 작품리스트에 ‘화제, 관지, 낙관, 낙관해제’를 추가 기입한다. 작품리스트 기타이미지에 파일명을 기입한다.

- 화제, 관지, 낙관 분석은 최대한 정확히 옮기려 하였으나, 수집자료의 이미지 해상도에 한계가 있음을 먼저 알린다. 추정은 할 수 있지만 확실치 않은 경우에는 'UNKNOWN(알 수 없음)'으로 표기한다.

- 화제는 글의 주제가 되는 인용구, 작가의 소회 등을 지칭한다

- 해당 인장, 화제, 발문의 한문 또는 정확한 문구를 모르는 경우 해당글자 '?'로 표기한다.

- 관지는 그림의 작성날짜, 장소, 작가의 사인을 말한다.

- 낙관은 작가가 사용한 인장으로 작가가 직접 제작 의뢰한 인장(박대성 관련 인장)과 취미로 구입한 인장(박대성 소장 인장)으로 구분한다. 이미지 해상도가 낮아서 안보이거나, 정확한 분석이 안될 경우는 ‘UNKNOWN’ 으로 표기한다.

- 낙관해제는 낙관에 쓰인 글자를 기입하고 다음과 같이 분류한다.

① 朱文方印: 붉은 글자에 네모난 도장

② 朱文圓印: 붉은 글자에 동그란 도장

③ 白文方印: 흰 글자에 네모난 도장

④ 白文圓印: 흰 글자에 동그란 도장

l 그 외 인장은 상황에 맞게 별도 기입한다.

6) 작품의 크기는 원 작품의 종이 크기가 기준이 되며, 장황 또는 액자형태의 작품은 별도로 표기한다.

7) 엑셀 기입시 전시는 “《》”, 작품표기는 “<>”, 신문, 단행본, 잡지는 “『』”로 표기한다.

4. 엑셀리스트 이미지 파일명

1) 박대성 작가 이니셜 삽입은 공통으로 들어간다. 예) 박대성_PDS

2) 작품을 제외하고 발행, 제작연도를 모두 기입한다.

예) PDS_C_20190708(대표이미지), PDS _C_20180708_1(기타이미지)

3) 제작 연대 미상의 작품의 경우 기법을 통해서 제작연대를 유추할 수 있는 경우는 제작 연대가 명시되어 있다. 이외 해당 시기의 화풍과 이질적인 작품을 연대미상 작품 리스트에 두었다

예) 1980년대 작품 -> PDS_1980s_N, 1990년대 작품-> PDS_1990s_N,

연대 미상-> PDS_un_N

3) 이미지 파일명은 다음과 같은 표로 일괄한다. <표 1> 참조

<표 1> 이미지 파일명 분류표

|

대분류 |

소분류/종류 |

파일명 |

비고 |

|

|

작품 리스트 |

작품 |

PDS_일련번호 |

예) PDS_0001 *연구팀에서 임의로 번호 붙임 |

|

|

작 품 외

자 료 |

전시관련 |

리플릿 Leaflet |

PDS_L_발행일 |

발행일이 따로 없는 경우 전시시작일 |

|

초대장 Invitation |

PDS_I_발행일 |

〃 |

||

|

브로슈어 BRochure |

PDS_BR_발행일 |

〃 |

||

|

포스터 POster |

PDS_PO_발행일 |

〃 |

||

|

작품 외 활동 Activity |

사문서(서신, 작업노트) Private Document |

PDS_PD_제작일 |

|

|

|

공문서 Official Document |

PDS_OD_최종결재일 |

|

||

|

상장 PRize |

PDS_PR_수상일 |

|

||

|

사진 PHotography |

PDS_PH_촬영일 |

|

||

|

영상물(디지털, VHS 등) Video |

PDS_V_촬영일(방송일) |

*촬영일 또는 방송일 택하여 1개 기재 |

||

|

증명서 CErtification |

PDS_CE_발급일 |

|

||

|

소장경매 |

옥션 Auction |

PDS_A_경매일 |

|

|

|

작품 낙관(인장) |

인장 Seal |

PDS_S_일련번호 |

*낙관 출처를 모를 경우 별도 기입 |

|

|

참고문헌 |

도록 Catalogue |

C_발행일 |

발행일이 따로 없는 경우 전시시작일 |

|

|

신문기사 Newspaper (웹신문 포함) |

N_발행일 (N_발행일_신문명) |

(같은 날짜 신문기사의 경우 신문의 영문 명칭의 앞 글자를 땀. 예 : 한국일보 : HK, 동아일보 : DA, 조선일보: CS) |

||

|

정기간행물 PEriodic |

PE_발행일 |

(같은 날짜 정기간행물의 경우 정기간행물의 영문 명칭의 앞 글자를 땀.) |

||

|

단행본 Book |

B_발행일 |

|

||

|

논문 Dissertation |

D_발행일 |

|

||

|

웹자료 Web |

W_발행일 |

|

||

|

언론(영상) Media |

M_송출일 |

|

||

목록

목록